طفل عند نهاية العالم

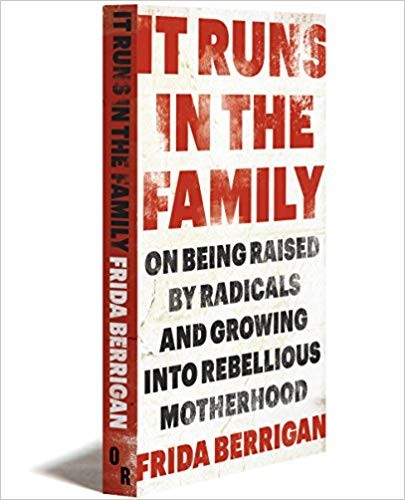

بقلم: فريدا بيريجان – ترجمة: إبراهيم عبدالله العلو –

“أمّاه. لا أريد العيش في عالم بلا فهود”

يحب سيموس الفهود وما الذي لا يحبه — ما لم تكن غزال تومسون؟

تعتبر الفهود أسرع الثدييات على سطح الكوكب وهي ضوارٍ جسيمة ملساء جسورة المظهر وبقع جميلة تزيّن إهابها.

لا يستطيع ولدي البالغ من العُمر ست سنوات تخيّل المستقبل من دون حيوانه الأثير ولكننا نعيش في بلدة صغيرة تُدعى نيو لندن في ولاية كونيكتيكت. وبعكس الذئاب البرية (القيوط) فأقلّ ما يُقال إن الفهود نادرة هنا. تبعد أقرب حديقة حيوانات عنا مسير ساعة ولا أعلم من أين جاء حبّه للفهود. فهو لا يشاهد التلفاز كثيراً ناهيك عن برامج الطبيعة. ومع ذلك ها نحن هنا أنا وولدي الصغير نتحدّث عن تلك الفهود ونهاية الطبيعة في صبيحة يوم أحد جميل.

بدا لي أنه كان محقاً في ملاحظته في ما يتعلق بوضعنا الراهن عالمياً وبيئياً. وعبّر عنها خلال أسبوع ردّت فيه الطبيعة الصاع صاعين. إن كانت الفهود مهدّدة بالفعل كذلك حال أعداد كبيرة من البشر في الأسبوع الماضي حيث ضربت العواصف العاتية مناطق شاسعة من الفيلبين إلى كارولينا الشمالية. لقد استعادت أمّنا الأرض التي أعياها المناخ المتغيّر والمتسخّن بغضب ومطر بعض أملاكها التي دنّسناها وقسّمناها إلى قطع صالحة للبناء، وصولاً إلى خط المد العالي ولوثّناها بمزارع الخنازير ورصّعناها بمحطّات الطاقة النووية. غمر إعصار فلورنس وتايفون منغكوت المنشآت وردّ لها كل تلك الفوضى النقيعة ثانية على الأقل إلى حين، وأرسلت لنا إشارة لما قد يواجه البشر والفهود في العقود المقبلة.

لم أعر كثير تفكير بالفهود مثل سيموس. ولكن بعد أن عبّر عن مخاوفه بشأن ذلك القط وحياته قمت ببعض البحث. تعيش الفهود عبر أفريقيا (شمالاً وشرقاً وجنوباً) إضافة إلى الهند وإيران. لم يتبقَ سوى سبعة أو ثمانية آلاف فهد على سطح الأرض. ولكن في يوم من الأيام (وليس ببعيد) اقترب عددها من مئة ألف فهد. هي حيوانات سريعة وتجوب موائلها بلا هوادة، وترغب بالتنقّل، ولكنها تقتل. يعتبرها المزارعون ضواري مؤذية وبعض الصيادين تذكارات فريدة وتصدمها السيارات الجائلة على الأعداد المُتزايدة من الطًرق التي تقطع حماها.

التوجّه نحو الإندثار

لم أرَ فهداً في الواقع الحقيقي وكذلك ولدي. وأقول صدقاً إنني لست مُغرَمة بالفهود. وعلى التحديد لا أحب القطط المُرقّطة ومع ذلك اكتشفت في غمار حديثنا أنني لا أودّ العيش في عالم من دونها أيضاً.

عندما ولِدَ سيموس عام 2012 كان 196 نوعاً من الثدييات “مُهدّدة بشدّة” بالإنقراض. واليوم تضمّ اللائحة 199 نوعاً في هذه القائمة الأكثر تهديداً، و37 نوعاً آخر “مُهدّدة” منذ العام الذي شهد مولده على المستوى الأدنى وفق “اللوائح الحمراء” التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة. لا نرى هذا الإنخفاض الدرامي لتنوّع الأنواع في زاويتنا الصغيرة من العالم. فجلّ ما حولنا سناجب وراكونات ويبدو أنها رابِحة على الدوام ولكن ما يُسمّيه العلماء “الإنقراض السادس” حقيقة واقعة مثل الأبوسوم الذي يعبث الآن بمستوعب التدوير لديّ.

وما الفهود وغيرها من الثدييات الكبرى المُهدّدة بالإنقراض مجرّد وثبة قصيرة نحو ما تسمّيه الصحافية البيئية اليزاليث كولبرت “ثلث رخويات المياه العذبة وثلث أسماك القرش والراي وخُمس الزواحف وسُدس الطيور التي “تتوجّه نحو الإندثار”. ولكنها أيضاً مُجرّد وثبة صغيرة نحو أشكال أخرى من النسيان والإنهيار المناخي بما في ذلك الإنحدار السريع للحيدان المرجانية، وفصل الحرائق المُستعرة المعتادة اليوم، ونمو المناطق الميتة في المحيطات، وانحسار الغابات تحت القطبية الصامدة، وتكسّر وذوبان ما كان يعرف يوماً ما بأقوى جليد في القطب.

أستطيع بالطبع المتابعة ولكن الفكر يحار ويرتعد. أو أفكر بطريقة أخرى ينفتح فيها العقل على مصراعيه، إذ يشكّل قوقعة حماية ضدّ ما لا يستطيع تقبّله أو على الأقل لا يستطيع استيعابه من دون تغيير جذري.

نستطيع أنا وسيموس الغوص أكثر في عالم الفهود المُهدّدة بالتلاشي. أستطيع العثور على محميّة فهود في جنوب أفريقيا وتشجيعه على استخدام نقود حصّالته “لتبني” أحد تلك القطط. ولكنني لم أذهب هناك بعد. لم أخبره لماذا تترنّح الفهود على حواف الإندثار. لم نبدأ الحديث بعد عما يدفع بعض الناس لقتل تلك الحيوانات بهدف التسلية ولماذا لم يتبقَ في هذا الكوكب سوى زوايا برية قليلة لتلك “الحيوانات البرية”.

ولكن عليّ الإعتراف بعد محاورتنا تلك أنني بدأت بالتساؤل لماذا لم أتبنَ إرتياعه على الفهود وأحوّله إلى نوع من اللحظة القابلة للتعليم والتي يتوجّب على الوالدين محبّتها في أتون كل مخازي العالم. هل بدأ عقلي بالإرتعاد والإنفتاح في آن معاً؟

أتراني خشيت الغوص في عجز مُقيم أمام تغيّر مناخي كارثي وتمريره لولدي؟

أعني… ما عساي أن أفعل أو يفعل ولدي سيموس بخصوص مصير الفهد ومصير العالم البري المُعجز برمّته؟ وما عساي أن أعلّم ولدي ما يجب عليه فعله؟

لا أريدك أن تعتقد أن عائلتنا لا تفعل شيئاً. نفعل أنا وزوجي ما باستطاعتنا ونؤطّره لأبنائنا في منظور المسؤولية البيئية. نعيش تحت خط الفقر ببساطة متعمّدة. نزرع الخضار ونحافظ على المياه. نتاول طعاماً نباتياً في معظمه ونخمّر بقايا النباتات ونقطّر جعتنا. لدينا ألواح شمسية ونستحمّ عند الضرورة. نعيش في منطقة حضرية مُزدحمة ونستطيع الذهاب إلى العمل سيراً على الأقدام. لا نسافر جواً في معظم الأحيان ونستخدم السيارة فقط عند اللزوم. لا تعتبر تلك العادات تضحيات كبيرة ولكنها ليست شيئاً من العدم.

ولكنها لا تكفي لإنقاذ الفهود….أو إنقاذنا أيضاً.

دقيقتان قبل منتصف الليل

عندما تذكّرت مخاوفي وأنا إبنة ست سنوات بدت مخاوف ولدي مُبهمة وخارج السياق. وأحمد الله على ذلك. عشت طفولتي في خوف يومي مركّز من الحرب النووية.

عندما كنت في السادسة من العُمر عام 1980 كانت الحرب الباردة هماً ساخناً ولأسباب سأفصّلها لاحقاً عشت في رعب خشية الإنقراض.

في ذلك العام تحديداً نقلت نشرة علماء الذرّة عقارب ساعتها الشهيرة بساعة يوم القيامة من تسع إلى سبع دقائق قبل منتصف الليل النووي، مؤنبة الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لقيامهما بدور “المدمنين الذريين” الذين يستمرون في الإصرار على أن الشراب الذي يحتسونه هو حتماً “الشراب الأخير” ولكنهم يعثرون دائماً على مبرّر “لقدح آخر”.

في ربيع عام 1979 سافرت مع عائلتي من منزلنا في بلتيمور إلى جبال ويست فيرجينيا للبقاء مع بعض الأصدقاء بعد أن عانت محطة توليد الطاقة النووية “ثري مايل آيلاند” في بنسيلفانيا من إنصهار خطير. عشنا على مبعدة مسير ساعتين من ذلك المفاعل المشؤوم والذي أصبح حرجاً يوم 28 آذار–مارس قبل أيام من عيد ميلادي الخامس. أقمنا عند أصدقائنا لمدة أسبوعين ولديّ ذكرى ضبابية عن إبنتهم التي تقاربني سناً وكيف إرتدت مثلي أوفرولاً مخملياً مزركشاً وكم عانينا من ربط شعورنا على هيئة ذيل حصان.

ولكنني كنت خائفة على الدوام. بدت الكارثة النووية حقيقية ووشيكة في ذلك الوقت ولا غرابة في إحساسي بذلك الشعور. كان والداي فل بيريحان وليز مكاليستر ناشطين شهيرين ضدّ الأسلحة النووية وفي الوقت ذاته أعضاء في جماعة راديكالية مسيحية مُلتزمة بالمقاومة السلمية للحرب والثقافة النوويتين. بدا لي في تلك الأيام أن جلّ ما فعلوه هو التركيز على الأسلحة النووية والقوّة الذرية واستقراء بعض الطرق لإقناع الآخرين بالإعتراف بالخطر الماحِق الذي يحيط بنا. تمحور تركيزهم اليومي على الاعتراض على مَن يتخذون القرارات السيّئة والتي تركت الكوكب عرضة للمحرقة النووية، بدلاً من ضمان مستقبل مشرق لنا جميعاً.

وبعُمر السادسة حصلت على مقعد في الصف الأول من تجاربهم. وقفت مراراً وتكراراً وتمعّنت بوالديّ وأصدقائهم ورفقائهم المسافرين في حركة السلام في ذلك الوقت، وهم يحدثون فوضى عارمة مستفزة وصاخبة في العاصمة واشنطن وما وراءها. حفروا قبوراً في ساحة العرض العسكري في البنتاغون، وصنعوا روؤساً حربية ضخمة من الكرتون مطلية بالعلمين الأميركي والسوفياتي وأشعلوا النار فيها أمام المبنى الذي ضم القسم النووي في البنتاغون.

ارتدى الرجال ملابس أشباح وصرخوا وتأوّهوا وضحكوا كالمجانين بينما قام أصدقاء آخرون بتعفير أنفسهم بالرماد والتلوي على الأرض أمام البيت الأبيض. جزّت النسوة شعورهن وأحرقنها في إناء على درج المدخل النهري للبنتاغون (ولا أزال استحضر تلك الرائحة المرضية المُتخمة للموت النووي والذي حام فوقنا في ذلك الصباح). أتذكّر والدي، وفي أكثر من مرة، وهو يسحب زجاجة من الدم من جيب ردائه ويقذف بها إلى أعلى ما يستطيع على أعمدة البنتاغون لتسيل دماً أحمر قانياً على الرخام الأبيض.

أحدث والديّ ورفاقهم مثل تلك الفوضى أكثر من 100 مرة في محاولة منهم لتذكير الجمهور الذاهل بأن الحرب النووية قد تكون وشيكة وأنها غير قابلة للربح والتفادي ما لم تتفق القوتان العظميان على نزع السلاح النووي.

بالطبع لم أكن جمهورهم المستهدف ولكني أشك في أن أي كان رأى قدر ما رأيته. ربما شاهد معظم الناس – وحتى موظفو البنتاغون – مثل تلك المشاهد البسيطة مرة أو مرتين في العام. ولكنني رأيتها مراراً وتكراراً وحتى بعد نحو 40 سنة لا أزال أفزع منها.

واليوم لم يعد الخطر متمثلاً في الدمار المشترك والمؤكّد بين القوى العظمى. هناك تسع دول أخرى تمتلك أسلحة نووية يقدّر عددها بـ14500 سلاح نووي بوجود كثير من النزاعات في ما بينها. وتخيّل لو حدثت حرب نووية “محدودة” بين الهند والباكستان سيفقد 20 مليون إنسان حياتهم بسبب الإنفجارات والحرائق والإشعاع، ويبدأ شتاء نووي قد يفضي إلى موت مليار شخص جوعاً. ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن التكنولوجيا أصبحت ديمقراطية إلى درجة دعت بعض المحلّلين للخوف من تفجير “قنبلة قذرة” من قِبَل مجموعة ما لا تنتمي إلى دولة محدّدة أكثر من غارة نووية إسرائيلية أو باكستانية، وربما مواجهة ما بعد الحرب الباردة بين الروس والصينين والأميركيين.

وتذكّر أننا لم نعد نبعد سبع دقائق عن منتصف الليل النووي. لم يعد يفصلنا سوى دقيقتين بحسب نشرة علماء الذرة ولا تزال الساعة تدقّ. وكما ذكر رئيس تلك المطبوعة في بداية هذا العام: “فشل زعماء العالم في عام 2017 في الإستجابة بفعالية لتهديدات الحرب النووية والتغيّر المناخي التي تلوح في الأفق ما جعل حال الأمن العالمي أكثر خطراً عما كانت عليه قبل عام مضى، وخطرة بقدر ما هي عليه منذ الحرب العالمية الثانية”.

أمل ولا خوف

قد يرى البعض إحتمالية ضغط يدي دونالد ترامب الصغيرتين على الزر النووي أمراً مقلقاً، ولكن المقدرة على تدمير العالم ومفهوم أن الحرب النووية قد تكون بأي معيار رابحة، حوّلت واشنطن إلى “مدينة مجنونة” منذ زمن بعيد قبل أن يلج ترامب المكتب البيضاوي. لم تفجّر الولايات المتحدة رأساً نووياً كفعل من أفعال الحرب منذ آب (أغسطس) عام 1945، ولكنها أنفقت ثروة لا تصدّق في تطوير ترسانتها النووية ولا تزال تفعل ذلك لغاية اليوم. ويتوقّع أن يكلّف تحديث تلك الترسانة وحدها على مدى 30 عاماً (والتي بدأت في عهد الرئيس الذي حاز جائزة نوبل للسلام لإصراره على التخلّص منها) نحو 1.7 تريليون دولار. ولا تزال الولايات المتحدة تنفق 20 مليار دولار كل عام للحفاظ على التفوّق الأميركي النووي ويتوقّع أن يرتفع ذلك الإنفاق في عهد الرئيس ترامب.

ومع تصاعد الإنفاق والأخطار لم تعد الأسلحة النووية تشكّل هماً أو إستحواذاً هنا ناهيك عن قلق. ولا تمثل سوى ضجّة خلفية ثانوية في هذه البلاد. تحتل أنباء التغيّر المناخي الكارثي صدارة صفحات الأنباء بعواصفه العاتية وحرائقه المُستعرة وفيضاناته الغامِرة وتكرار حدوثها مرة تلو أخرى.

ولكن السؤال الأكبر ماذا نفعل حيال ذلك كله (خاصة في عصر دونالد ترامب)؟

كيف نهزم مخاوفنا بالعمل؟

وما هي نوعية ذلك الفعل؟

تلك هي الأسئلة العصيّة على الإجابة.

لقد أجاب عليها والديّ بطريقة معيّنة وبالرغم من أن إجابتهما أرعبتني ولكنني أثمّن محاولتهما. ولا تزال والدتي وقد بلغت من العُمر 78 عاماً تحاول. وهي تقبع حالياً في السجن بإنتظار المحاكمة للتجاوز وإتلاف المنشأة في قاعدة كينغز باي للغوّاصات البحرية في ولاية جورجيا.

يبدو إنقاذ الفهود بالمقارنة أمراً بسيطاً.

يمثّل تلويث البشر للكوكب بإنبعاثات حرق الوقود الأحفوري أرمجدون (حرب مدّمرة) أبطأ سيراً من الضغط على الزر الأحمر، “نبدأ التدمير خلال خمس دقائق” للعتاد النووي. ولكنهما أكبر من مقدرتنا على التحمّل بمفردنا: أنا أو أنت أو ولدي ذو السنوات الست. واليوم وقد بلغت 44 عاماً أواجه عالماً يُحيق به نوعان من الإبادة العالمية التي سبّبها البشر— تلك البطيئة والسريعة — ولا أريد أن ألقي بهما على سيموس.

لقد أوصلتنا العقود القليلة الماضية إلى حافة الحرب النووية حتى مع تسخّن العالم ببطء نحو نوع آخر من المحق. ولكن الخوف وحده بالنسبة إلى الكثير منا لا يكفي للتنشيط ولا يُفضي إلى تغييرٍ بنّاء بل يحتوينا في داخله على أغلب الظن.

ولذا لا أريد لمخاوف ولدي أن تكون نقطة البداية لديّ أو لديه. أريد أن أبدأ بمحبته وآماله. أنقذوا الفهود!.

المصدر:

http://www.tomdispatch.com/post/176475/tomgram%3A_frida_berrigan%2C_the_cheetah_in_us_all/

Tomgram: Frida Berrigan, The Cheetah in Us All

Posted by Frida Berrigan at 7:56am, October 2, 2018.

عن الميادين نت