القرن الأميركي العنيف

بقلم: د. جون داور – الأستاذ الفخري للتاريخ في معهد ماساتشوستس للتقنية —

ترجمة: إبراهيم عبدالله العلو —

نشرت مجلة لايف LIFE بتاريخ 17 فبراير(شباط) عام 1947 أي قبل عشرة أشهر من الهجوم الياباني على بيرل هاربر مقالة مطولة لناشرها هنري لوس HENRY LUCE بعنوان” القرن الأمريكي”.

ولد لوس لأبوين مبشرين مشيخيين Presbyterian في الصين عام 1898 ونشأ هناك حتى بلغ الخامسة عشرة من العمر وحول يقين العقيدة الدينية إلى يقين المهمة القومية المصاغة باسم العالمية.

إعترف لوس أن الولايات المتحدة لا تستطيع ضبط العالم كله ولا تحاول فرض المؤسسات الديموقراطية على البشر كافة ومع ذلك كتب يقول” لكي يعود عالم القرن العشرين للحياة بنبل الحيوية والعافية يجب أن يكون قرناً أمريكياً بدرجة ملحوظة.”

دعت المقالة الأمريكان” لقبول، بكل إخلاص، واجبنا وفرصتنا كأقوى وأهم أمة في العالم وفرض أهدافنا وقيمنا التي نراها ملائمة على العالم أجمع”.

جر إعتداء اليابان على بيرل هاربر الولايات المتحدة، بإخلاص، إلى المسرح الدولي والذي ظن لوس انها متهيئة للسيطرة عليه وأصبح شعاره الرنان وقوداً للهتافات الوطنية أثناء الحرب الباردة وبعدها.

قبع تأكيد الدعوة الفاضلة في خضم هذا النداء وأشارت مقالة لوس إلى كل المثل المعلنة والتي ستصبح غذاءً للدعاية في زمن الحرب والحرب الباردة: الحرية والديموقراطية وتكافئ الفرص والإعتماد على الذات والإستقلال والتعاون والعدالة والبذل— مصحوبة بنظرة الوفرة الاقتصادية وملهمها “منتجاتنا الصناعية الفذة ومهاراتنا التقنية.” ويدعى ذلك في تقمصات اليوم الوطنية بـ” الإستثنائية الأمريكية”.

أما الجانب الآخر الأصعب من قدر أمريكا الجلي فكان بالطبع عرض العضلات. القوة. إمتلاك تفوق لا ينضب لتطوير وإستخدام ترسانة الحرب الأكثر تقدماً والأشد فتكاً في العالم برمته.

لم يمعن لوس النظر كثيراً في هذا البعد من “العالمية” في مقالته الشهيرة ولكنه أضحى بعد دخول الولايات المتحدة معترك الحرب العالمية والخروج منها بأكاليل الغار داعيتها الأثير – مناصر صريح لـ” تحرير الصين من حكامها الشيوعيين الجدد وتولي الأمر نيابة عن القوات العسكرية الاستعمارية الفرنسية العالقة في فيتنام وتحويل الصراعات الكورية والفيتنامية من “حروب محدودة” إلى فرص لحروب فاضلة أشمل ضد وفي الصين والسعي لإزاحة الستارة الحديدية بـ”الأسلحة الذرية التكتيكية”.

وكما يوثق كاتب سيرة لوس الثاقب الفكر آلان برنكلي استقرأ لوس في وقت من الأوقات إمكانية “ضرب روسيا بـ 500 (أو 1000) قنبلة ذرية” – وهو سيناريو مرعب ولكنه كان محل إهتمام وتخطيط القيمين على الترسانة النووية الأمريكية فعلياً وبتفاصيل صريحة مهولة في الخمسينات والستينات قبل وفاة لوس عام 1967.

كانت عبارة “القرن الأمريكي” مجرد مبالغة ولم يكن الشعار سوى أسطورة وخيال ووهم. لم يكن النصر العسكري بأي تعبير تقليدي سوى كمير(كائن خرافي ينفث النار chimera ) بعد الحرب العالمية الثانية.

كان “السلام الأمريكي” المدعى مترعاً بالصراع والاضطهاد والخيانة الفاضحة للتعاليم والقيم الأمريكية المسيحية.

وفي ذات الوقت لم تنتشر السيطرة الأمريكية ما بعد الحرب سوى على جزء من الكرة الأرضية وجل ما جرى في العالم بما في ذلك الفوضى والدمار كان خارج الهيمنة الأمريكية.

ورغم ذلك لم يكن من المستغرب استمرار شعار لوس. قد يكون القرن الواحد والعشرون فوضوياً حيث يندلع العنف من مصادر شتى ولأسباب لا حصر لها ولكن الولايات المتحدة تبقى” القوة العظمى الوحيدة في العالم” ولا تزال أسطورة “الاستثنائية” تحجز معظم الأمريكان في ربق عبوديتها.

لا تزال الهيمنة الأمريكية، رغم تهتك حوافها، من المسلمات لدى الدوائر الحاكمة في واشنطن وغيرها ولا يزال مخططو البنتاجون يرون مهمتهم الأسمى “بالسيطرة الشاملة” عالمياً.

ثبت إن التزام واشنطن بتحديث ترسانتها النووية بدلاً من التركيز على التخلي الكامل عن الأسلحة النووية أمر لا يتزعزع.

وكذلك إلتزام البلاد شبه الديني بقيادة الطريق لتطوير وإستخدام أسلحة دمار شامل تقليدية أكثر ذكاءً وتقدماً عن ذي قبل.

أهلاً بكم في قرن هنري لوس- وأمريكا- العنيف والذي لم يمضي منه حتى الآن سوى 75 سنة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام ماذا نستنتج من هذا القرن؟

نعيش في زمن العنف المذهل. أخبر رئيس هيئة الأركان المشتركة لجنة في الكونجرس عام 2013 أن العالم أصبح “أكثر خطراً من أي وقت مضى” ولكن خبراء الإحصاء يخبروننا قصة مختلفة. تراجعت الحروب والصراعات القاتلة بشكل ملحوظ ومتسارع منذ الحرب العالمية الثانية.

يؤيد كثير من نخبة العلماء فكرة التراجع. تبنى عالم النفس الشهير ستيفن بنكر من جامعة هارفرد في كتابه المؤثر عام 2011 ” الملائكية في ذاتنا الطبيعية: لماذا تراجع العنف” مسميات “السلام الطويل” في إشارة إلى العقود الأربعة وأكثر والتي مثلت الحرب الباردة من عام 1945 إلى عام 1991 و “السلام الجديد” للسنوات التي تلت الحرب الباردة إلى الوقت الراهن.

وبخ بنكر في ذلك الكتاب وفي العديد من المقالات والمنشورات والمقابلات التالية أسياد الهلاك. وأعلن وفقاً لما تقترحه الاحصاءات أننا” نحيا في أكثر الحقب أماناً من تاريخ وجودنا البشري.”

تناقص عدد الصراعات العالمية و دمويتها بشكل ملحوظ منذ الحرب العالمية الثانية ولكن ما يسمى بسلام ما بعد الحرب كان ولا يزال مضرجاً بالدماء وموشحاً بالمعاناة.

من المنطقي الإحتجاج بأن مجموع ضحايا الحروب خلال عقود الحرب الباردة كان أدنى من قتلى الحرب العالمية الثانية التي استمرت لستة أعوام بين عام 1939 وعام 1945 وحكماً أقل بكثير من مجموع قتلى الحربين العالميتين في القرن العشرين.

ولا يسعنا إنكار تناقص مجموع الوفيات منذ ذلك الحين بشكل مطرد.

حدثت أكبر خمسة صراعات بين الدول أو داخلها في عقود ما بعد الحرب – في الصين وكوريا وفيتنام وأفغانستان وبين العراق وايران – أثناء الحرب الباردة. وكذلك غالبية القتل الجماعي المسيس والإبادة الجماعية- في الإتحاد السوفيتي والصين ويوغسلافيا وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية والسودان ونيجيريا واندونيسيا وباكستان وبنغلادش وأثيوبيا وأنجولا وموزامبيق وكمبوديا من بين دول أخرى.

لم تشر نهاية الحرب الباردة بالتأكيد إلى نهاية مثل تلك الفظاعات – كما تشهد رواندا والكونجو و سوريا.

وكحال الحروب السابقة كان المسار يتجه إلى الأسفل.

ومن غير المفاجئ إحتفال مؤيدي حجة التراجع بالحرب الباردة لكونها أقل عنفاً من الصراعات العالمية التي سبقتها وأن العقود التالية لها أقل عنفاً – من الناحية الإحصائية – منها.

ولكن ما الذي يحفز تطهير تلك السنين التي تكاد تقترب من ثلاثة أرباع القرن بمسمى “السلام”؟

يكمن الجواب إلى حد كبير في التركيز على قوى أساسية.

لم يصل الخصمان الرئيسان في الحرب الباردة العظمى الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي وهما مدججان بأسلحتهما النووية قط إلى مرحلة الهجوم.

وبتعابير بنكر نفسه أصبحت الحروب بين القوى الرئيسة أو الدول المتطورة ” بحكم المنتهية.”

لم تحدث حرب عالمية ثالثة وعلى الأغلب لن تحدث.

تستحضر مثل تلك التقديرات المتفائلة أشكالاً متممة لتهنئة الذات.

لا تزال المشاعر عارمة في الولايات المتحدة حيث كسبنا الحرب الباردة ويعزى الإنخفاض النسبي في مستوى العنف العالمي بعد عام 1945 عادة إلى حكمة وفضيلة والقوة الضاربة “لحماة السلم الأمريكيين”.

ولا يزال الردع النووي في الدوائر المتشددة – عقيدة التدمير المؤكد في الحرب الباردة والتي وصفت سابقاً كـ”ميزان حساس للرعب”- طوباوياً وسياسة متنورة حالت دون حدوث صراع عالمي كارثي.

ما لا يدخل في الحسبان What doesn`t get counted.

إن وسم الحقبة الطويلة التي تلت الحرب بعصر السلام النسبي أمر مخادع لأنه يحرف الإنتباه عن الموت والمعاناة التي حدثت ولا تزال ولأنه يحجب مدى تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية عن العسكرة والأذى بعد عام 1945 بدلاً من إعاقتها.

إن تحولات ادوات الدمار الشامل التي لا تنتهي والتي تقودها الولايات المتحدة والأثر العالمي المستفز لهذا الإستحواذ التكنولوجي لا تزال متجاهلة إلى حد كبير.

يتم التقليل من شأن إستمرارية “ممارسة الحرب” على الطريقة الإمريكية مثل الإعتماد الكبير على القوة الجوية وأشكال أخرى من القوة الغاشمة. وكذلك الحال مع دعم الولايات المتحدة للأنظمة الأجنبية القمعية والأثر المزعزع للاستقرار للعديد من التدخلات الخارجية السرية والعلنية.

لا تتم الاشارة غالباً إلى البعد الخفي والماكر للعسكرة الأمريكية ما بعد الحرب – وبالتحديد العنف الحاصل للمجتمع المدني بسبب توجيه الموارد في دولة الأمن القومي العملاقة والمتطفلة والتي تتسع باستمرار –في النقاشات التي تركز على الإنحدار العددي للعنف منذ الحرب العالمية الثانية.

تطرح محاولة تحديد حجم الحرب والصراع والدمار تحديات منهجية رهيبة. حيث البيانات المتقدمة الداعمة لنقاش تراجع العنف كثيفة وغالباً قاهرة وتستقي من طيف واسع من المراجع المحترمة.

ومع ذلك يجب أن لا يغيب عن الذهن إستحالة التحديد الكمي الدقيق للموت والعنف. وعندما يعرض مصدر ما تقديرات محددة عادلة لشيء مثل “الوفيات الزائدة المتعلقة بالحرب” فأنك تتعامل مع بحاثة يعوزهم الخيال والتواضع.

خذ على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية والتي دبج عنها عشرات آلاف الدراسات. تتراوح تقديرات الوفيات الكلية ” المتعلقة بالحرب” إثر ذلك الصراع العالمي من 50 مليون إلى أزيد من 80 مليون شخص. ومن تبريرات ذلك التفاوت طبيعة فوضى العنف المسلح وما يختار العادون عده وكيفية إحصاءه.

يسهل تعداد قتلى جنود المعارك ذي الزي الموحد خاصة من جانب الطرف المنتصر. ويمكن الإعتماد على البيروقراطيين العسكريين لإبقاء سجلات دقيقة لعناصرهم الذين قضوا في المعركة – ولكن بالطبع دون العدد الذي قتلوه. ويصعب إحصاء الضحايا المدنيين الذين يلاقون حتفهم أثناء الحروب – كما حدث في الحرب العالمية الثانية – وتكون الأرقام أعلى بكثير من وفيات المعارك.

هل تذهب مصادر البيانات أبعد مما يسمى الاضرار الجانبية التي ترتبط بالمعركة لتشمل الوفيات التي تتسبب بها الأمراض والمجاعات المتعلقة بالحرب؟ وهل تأخذ بعين الاعتبار الوفيات التي حدثت بعد زمن طويل من إنتهاء الصراع كالتسمم الاشعاعي بعد هيروشيما وناجازاكي أو بسبب إستخدام الولايات المتحدة للعنصر البرتقالي في حرب فيتنام؟

هنا تظهر صعوبة تقييم مجاميع ضحايا الصراعات الاهلية والقبلية والعرقية والدينية بشكل دقيق.

يحرف التركيز على أعداد القتلى، والإتجاه التنازلي لها، الإنتباه بعيداً عن الكوارث البشرية الأوسع.

مثلاً في أواسط عام 2015 ذكر مكتب المفوضية السامية للاجئين التابع للأمم المتحدة أن عدد الأفراد “الذين أجبروا على النزوح نتيجة للاضطهاد والصراع والعنف الشامل وإنتهاكات حقوق الانسان ” قد تجاوز 60 مليون شخص وسجل أعلى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وعقابيلها المباشرة.

هجر ثلثي الرجال والنساء والأطفال داخل بلدانهم الأصلية وتحول الثلث الباقي إلى لاجئين خارج أوطانهم نصفهم من الأطفال.

نرى هنا خط توجه مرتبط مباشرة بالعنف العالمي لا يبدو متجهاً نحو الأسفل. قدرت منظمة الأمم المتحدة عام 1996 أعداد المهجرين القسريين على سطح الكوكب بـ 37.3 مليون انسان. وارتفع ذلك الرقم بعد عشرين عاماً مع نهاية عام 2015 إلى 65.3 مليون فرد بزيادة 75% خلال العقدين التاليين للحرب الباردة والتي تسميها أدبيات التراجع بـ” السلم الجديد.”

أصابت كوارث اخرى المدنيين ولكنها كانت أقل بروزاً من معاناة السكان المهجرين. إذ لا يجد الحصار الاقتصادي المروع المرتبط بالحرب والذي يشل عادة أنظمة الرعاية الصحية والنظافة، مما يؤدي إلى إرتفاع حاد في وفيات الأطفال، مكاناً له في دراسات نتائج العنف العسكري. وما العقوبات الأممية التي تزعمتها الولايات المتحدة ضد العراق لمدة 13 سنة إبتداءً من عام 1990 تزامناً مع حرب الخليج الأولى إلا مثال صارخ على ذلك.

ذكرت احصائية نشرت في مجلة النيويورك تايمز في يوليو(تموز) 2003 أن ” ما لا يقل عن عدة مئات الاف الأطفال قضوا قبل بلوغهم سن الخامسة”. وبعد إنقشاع غبار الحروب الضروس من يحصي المقعدين واليتامى والأرامل ومن يسميه اليابانيون في أعقاب الحرب العالمية الثانية “اليتامى الكبار” – الآباء والأمهات المكلومين الذين ثكلوا بفلذات أكبادهم؟

علاوة على ذلك لا تشير الأرقام والجداول إلا إشارة عابرة إلى العنف النفسي والإجتماعي الذي يعاني منه المحاربين وغير المحاربين على حد سواء.

قد يعاني واحد من كل ستة أفراد في المناطق المتضررة بالحرب من إختلاط ذهني بالمقارنة مع واحد من كل عشرة أفراد في الأوقات الطبيعية.

لم تصبح صدمة الحرب موضع إهتمام جدي حتى ضمن القوات المسلحة الأمريكية إلى عام 1980 أي بعد سبع سنوات من الانسحاب الامريكي من فيتنام عندما أعلنت صدمة شدة ما بعد الحرب كقضية صحة عقلية.

قدرت دراسة شاملة اجريت عام 2008 على 1.6 مليون من أفراد القوات الأمريكية المنشورة في أفغانستان والعراق ما بين أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001 وأكتوبر عام 2007 ” معاناة 300000 فرد من صدمة شدة ما بعد الحرب أو اكتئاب حاد وإصابة 320000 فرد بأذية دماغية صادمة أثناء الانتشار.”

ترتفع هذه الأرقام مع استمرار تلك الحروب بشكل طبيعي.

يتحدى توسيع تشعب مثل هذه البيانات إلى دوائر أعرض لتشمل العائلة والمجتمع – أو بالفعل إلى مجتمعات مصدومة على مستوى العالم – السرد الاحصائي.

إحصاءات ومخاوف الارهاب Terror counts and terror fears

لا يمكن قياس العنف في سجل مختلف: ونقصد بذلك الضرر الذي تحدثه الحرب والصراع والعسكرة والخوف على الوجود المحض للمجتمع المدني والممارسة الديموقراطية. ويصح ذلك في كل مكان ولكنه كان بادياً للعيان بشكل خاص في الولايات المتحدة منذ ان أطلقت واشنطن “حربها العالمية على الارهاب” رداً على هجمات 11 سبتمبر(ايلول) عام 2001.

هنا تكون الأرقام مستفزة بشكل معاكس لأنه يمكن ترجمة أعداد الضحايا التي سقطت في الحوادث الارهابية في القرن الواحد والعشرين لتأكيد حجة تراجع العنف. وبحسب مؤشر الارهاب العالمي “سجلت أكثر من 61000 حادثة ارهابية ما بين عام 2000 وعام 2014 أودت بحياة أكثر من 140000 انسان.”

عانت الدول الغربية بما فيها 11/9 أقل من 5% من هذه الحوادث وأقل من 3% من أعداد الضحايا. ووثق مشروع شيكاغو للأمن والارهاب وهو تقييم دقيق آخر يعتمد على تمشيط التقارير الاخبارية العالمية في العديد من اللغات عدد التفجيرات الانتحارية ما بين عام 2000 وعام 2015 بـ 4787 هجوم في أكثر من 40 دولة أودت بحياة 47274 انسان.

لا شك أن هذه الفظاعات بشعة وتدق ناقوس الخطر ورغم شراستها تبقى هذه الارقام متدنية إذا قورنت بالصراعات الأخرى.

يحمل تقدير “140000 حياة” بالنسبة للمتخصصين في الحرب العالمية الثانية صدى غريباً لأنه الرقم المقبول عادة لعدد القتلى الناجم عن فعل وحيد لتفجير مرعب: القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما.

والحصيلة منخفضة مقارنة بالوفيات المعاصرة الناجمة عن اسباب أخرى.

يقتل كل عام على المستوى العالمي أكثر من 400000 شخص ويتساوى في الولايات المتحدة خطر الموت الناجم عن البرق أو المواد الساقطة مع تهديد المقاتلين الاسلاميين.

ويتركنا ذلك مع سؤال محير: إذا كان الحدوث الكلي للعنف بما في ذلك إرهاب القرن الواحد والعشرين منخفض نسبياً مقارنة بالصراعات والتهديدات العالمية لماذا ردت الولايات المتحدة بالتحول إلى “دولة الأمن القومي” التي تزداد سرية وعسكرة وتدخلاً دون تحمل المسؤولية؟

هل يجعل كشكول من الخصوم الفرديين الذين لا يملكون قوة نارية ضاربة ولا يتبعون قواعد الإشتباك التقليدية، كما أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة عام 2013، العالم مهدداً أكثر من ذي قبل؟

تظهر التفسيرات المحتملة للعسكرة المتزايدة في الولايات المتحدة من نواحي عديدة (بالنسبة لمن لا يصدق هذه الحالة):

قد يكون جنون العظمة جزءاً لا يتجزأ من الد.ن.ا DNA الأمريكي وربما شيئاً مبرمجاً في النوع البشري وربما تنامت الهستيريا المضادة للشيوعية اثناء الحرب الباردة بشكل سرطاني بدافع الخوف المرضي من الإرهاب إثر 11 سبتمبر.

تدخل الميكافيلية اللاتينية بالتأكيد في الصورة بزعامة المسؤولين العسكريين والمدنيين المحافظين والمحافظين الجدد من دولة الأمن القومي إضافة إلى السياسيين الانتهازيين وتجار الحروب من النوع الاعتيادي.

يشير النقاد المثقفون بأصبع الاتهام كما هو متوقع إلى إدمان وسائل الاعلام العامة بالإثارة والكوارث التي تتعمق الآن بشكل أكبر بفعل تنامي وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية.

يضاف إلى ذلك كله العبء النفسي المميز لكونها (الولايات المتحدة) “قوة عظمى” ومنذ عام 1990 وصاعداً “القوة العظمى الوحيدة” على سطح الكوكب – حيث تقاس “المصداقية “بشكل أساسي بمعايير القوة العسكرية القاطعة المهولة الحجم. ساعدت هذه العقلية على “إحتواء الشيوعية” خلال الحرب الباردة وقدمت شعوراً بالأمان لدى حلفاء الولايات المتحدة. ولكن ما لم تقدمه هو ضمان الإنتصار في الحرب الفعلية رغم المحاولة.

لم تذق الولايات المتحدة طعم النصر منذ الحرب العالمية الثانية إلا في حالات بسيطة مثل جرينادا وبنما وحرب الخليج القصيرة عام 1991 والبلقان.

أصبحت كوريا وفيتنام والصراعات المؤخرة والراهنة في منطقة الشرق الأوسط الكبير أمثلة بارزة على هذا الفشل.

ولكن ذلك لم يؤثر على الغطرسة المرتبطة بوضعية القوة العظمى. تبقى القوة الغاشمة المقياس النهائي للمصداقية.

ركزت طريقة الحرب الأمريكية التقليدية على كلمات ثلاث: اهزم. اهدم. دمر.

أصبحت مهمة البنتاجون المعلنة منذ عام 1996 الحفاظ على “الهيمنة كاملة الطيف” في كل نطاق – البر والبحر والجو والفضاء والمعلوماتية – وعملياً في كل مكان تستطيع الوصول إليه.

تعلن وحدة الضربة العالمية في القوات الجوية والتي نشطت عام 2009 وتعتبر المسؤولة عن إدارة ثلثي الترسانة النووية الأمريكية عن جاهزيتها لـ” الضربة العالمية…لأي هدف وفي أي وقت.”

إعترفت وزارة الدفاع عام 2015 بالمحافظة على 4855 موقع طبيعي – مما يعني قواعد يتراوح حجمها من مجمعات ضخمة معزولة إلى منشآت صغيرة – توضع 587 منها عبر البحار في 42 دولة أجنبية. تضع التحريات غير الرسمية التي تشمل المنشآت الصغيرة وأحياناً غير الدائمة الرقم عند 800 تقريباً في 80 دولة.

نشرت قوات النخبة الأمريكية للعمليات الخاصة عام 2015 في حوالي 150 دولة كمثال على الطبيعة الطاغية للحضور الأمريكي العالمي وقدمت واشنطن المساعدة لتسليح وتدريب قوات أمنية في عدد أكبر من الدول.

تعكس قوات أمريكا الخارجية بشكل جزئي إرث مستمر منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية. تقع معظم هذه القواعد في ألمانيا (181) واليابان (122) وكوريا الجنوبية (83) واستمر الاحتفاظ بها رغم اختفاء مهمتها الأساسية المتمثلة في احتواء الشيوعية مع نهاية الحرب الباردة.

يعود نشر قوات العمليات الخاصة إلى تقليد من الحرب الباردة – واشتهر كثيرا بفعل “القبعات الخضر” للجيش الأمريكي في فيتنام – والذي توسع بعد زوال الإتحاد السوفييتي. ولكن نشر مهام سرية في ثلاثة أرباع دول العالم ليس إلا نتاج الحرب على الارهاب.

تتطلب مثل تلك الجهود الراهنة وغير المعلنة الحفاظ على “وسائد زنبقية” عبر البحار تكون صغيرة ومؤقتة وغير علنية. ويندمج كثير منها في عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية ” العمليات السوداء.”

تستدعي محاربة الارهاب ممارسة الإرهاب مثل توسيع حملة إغتيالات مستهدفة لطائرات بدون طيار منذ عام 2002.

يبقى هذا النوع من القتل في الوقت الحالي منوطاً بهيمنة وكالة الاستخبارات المركزية والقوات العسكرية الأمريكية تليها بأشواط المملكة المتحدة واسرائيل.

إحصاء السلاح النووي Counting nukes

لم يختفي “الميزان الحساس للرعب” والذي ميز الإستراتيجية النووية خلال الحرب الباردة وأعيد تشكيله من جديد.

إنخفضت الترسانات الأمريكية والسوفيتية والتي وصلت ذروة جنونها في الثمانينات بمقدار الثلثين – وهو إنجاز يستحق الإشادة ولكنه يبقي العالم تحت رحمة 15400 سلاح نووي لغاية يناير (كانون الثاني) 2016 و 93% منها بالأيادي الأمريكية والروسية.

لا يزال حوالي 2000 من الأسلحة النووية على كل جانب منشورة على صواريخ أو في قواعد عسكرية ذات قوات عملياتية نشطة.

لم ينهي التخفيض المزعوم الوسائل القادرة على تدمير الأرض عدة مرات. قد يحدث ذلك الدمار بشكل مقصود أو عارض عبر تراشق نووي متواضع نسبياً بين الهند والباكستان والذي سيقدح تغيراً مناخياً مزلزلاً –”شتاء نووي”- قد يفضي إلى مجاعات ووفيات عالمية هائلة.

ولا يعني امتلاك سبع دول اضافية اليوم للأسلحة النووية – وتعتبر أكثر من 40 دولة أخرى “قادرة على صنع الأسلحة النووية”- ان الردع قد تعزز.

يبقى الإستخدام المستقبلي للأسلحة النووية سواء كان بقرار متعمد أو بسبب حادث عارض إحتمالاً مشؤوماً. تعاظم هذا التهديد نتيجة إحتمال حصول الارهابيين وليس الدول على الأدوات النووية بطريقة ما واستخدامها.

لا يزال جنون العظمة المصاغ كحقيقة استراتيجية في هذه اللحظة التاريخية يقود السياسة الأمريكية النووية وإتباعاً للتصدر الأمريكي لسياسات القوى النووية الأخرى. وكما أعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما عام 2014 سيتم “تحديث” مقدرة العنف النووي.

يترجم ذلك في الواقع إلى مشروع سيستغرق 30 سنة وسيكلف الولايات المتحدة 1 تريليون دولار ولا يشمل ذلك الكلف المستقبلية الإعتيادية لإنتاج مثل تلك الأسلحة وإتقان ترسانة جديدة من الأسلحة النووية الجديدة “الذكية” الأصغر حجماً وإعادة تشكيل التوريد الحالي للقاذفات المقادة البعيدة المدى والغواصات المجهزة بالأسلحة النووية والصواريخ الأرضية البالستية العابرة للقارات التي تحمل رؤوساً نووية.

يمثل التحديث النووي بالطبع جزءاً يسيراً من الطيف الكامل للعظمة الأمريكية – الآلة العسكرية الهائلة التي ألهمت اوباما للحديث بتأكيد غير مسبوق في خطابه عن حالة الاتحاد في يناير (كانون الثاني) عام 2016 ” ان الولايات المتحدة هي أقوى دولة على سطح الأرض ” وأعلن قائلاً” نقطة. نقطة. لا أحد يدانينا. لا أحد. لا أحد. نحن ننفق على قواتنا المسلحة أكثر مما تنفقه الدول الثمانية التالية لنا مجتمعة.”

يقدم الإنفاق الحكومي وتوقعات الميزانية الرسمية صورة لهذه الآلة العسكرية العملاقة ولكن الأرقام قد تقودنا هنا في الإتجاه الخاطئ.

تصل “الميزانية الأساسية” للدفاع والتي أعلنت في بداية عام 2016 للسنة المالية 2017 إلى 600 مليار دولار ولكنه أقل بكثير من المصاريف الواقعية.

قد يصل حجم الإنفاق العسكري السنوي الفعلي إلى 1 تريليون دولار إذا أخذنا بالحسبان التكاليف المتعلقة بالدفاع والقوات العسكرية الأخرى- المحافظة على الأسلحة النووية وتحديثها و”ميزانية الحرب ” التي تنفق على العمليات الطارئة التي تجري عبر البحار مثل التدخلات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط الكبير و”الميزانيات السوداء” التي تمول عمليات الاستخبارات من قبل وكالات مثل وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ومخصصات النشاطات العسكرية السرية في حقل التقنية العليا وتكاليف شؤون المحاربين القدماء بما في ذلك مدفوعات الاعاقة والمساعدات العسكرية للدول الأخرى والفوائد الضخمة على الحصة العسكرية من الدين العام.

تتحدى هذه الأرقام الستراتوسفيرية المحلقة إستيعابنا البسيط. ولكنها لا تحتاج إلى خبير إحصاء لتقريبها إلى أفهامنا. يكفينا عملية حسابية بسيطة.

تقترب كلفة أجندة تحديث الأسلحة النووية المتوقعة خلال 30 عام من 90 مليون دولار يومياً أو 4 مليون دولار كل ساعة. وتصل تسعيرة 1 تريليون دولار للحفاظ على وضعية الأمة “كأقوى أمة على وجه الأرض” لعام واحد إلى 274 مليار في اليوم أو 114 مليون دولار في الساعة.

إن خلق استطاعة عنف تفوق ما شهده العالم من قبل عملية مكلفة – ومجزية.

لذا. حقبة من “السلم الجديد”؟ فكر مرة ثانية. نحن لم نعش سوى ثلاثة أرباع قرن أمريكا العنيف.

وهناك الكثير القادم في مقبل الأيام.

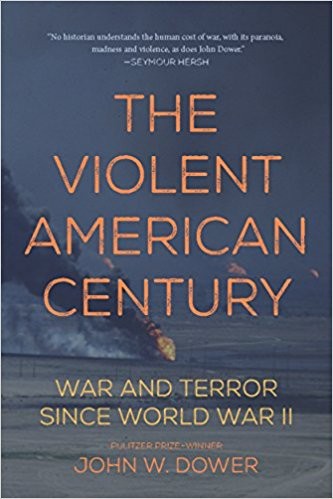

* المقالة هي الفصل الأول من كتاب: القرن الأميركي العنيف

Chapter 1 from the book: The Violent American Century

An American Century of Carnage

By: Dr. JOHN DOWER