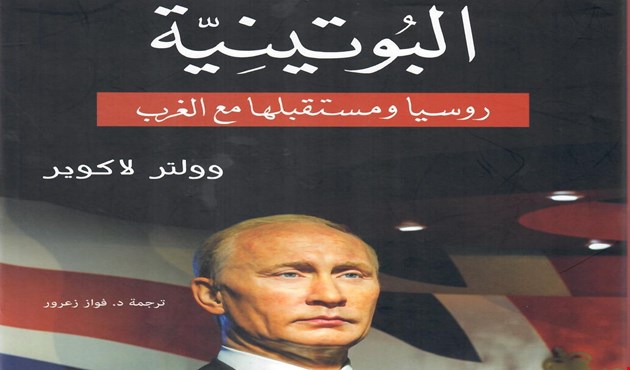

“البوتينية”: روسيا ومستقبلها مع الغرب

قراءة: حسن صعب* — في هذا الكتاب، يقدّم المؤرّخ المخضرم وولتر لاكوير توصيفاً دقيقاً حول الانعطافة المدوّية التي قامت بها روسيا في الآونة الأخيرة نحو ما سمّاه نهج المحافظة Conservatism، في عهد الرئيس فلاديمير بوتين تحديداً.

يكشف لاكوير ، في كتابه المعنون “البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب” الصادر عن دار الكتاب العربي في بيروت، والذي نقله إلى العربية فؤاد زعرور، من خلال استعراض مطوّل، عن ثقافة محافظة متأصلة بعمق وواسعة الانتشار، وعن إيديولوجية انعزالية رجعية مرتكزة على ثلاث دعائم تقليدية للمجتمع الروسي هي: إيمان راسخ بالكنيسة الأرثوذكسية، وإحساس بـ«قدرٍ أوراسي» بائن، ووسواس عصابي قهري من أعداء أجانب!

وهذا الكتاب هو محاولة لدراسة وتقييم الآفاق المحتملة لمستقبل روسيا، والأهم «المشروع الروسي» (إيديولوجياً كان أم عقيدة) الذي سيحلّ محلّ الشيوعية.

ومع أن الكاتب لا يخفي انحيازه للمنظومة الغربية (الفكرية – السياسية) المعادية لروسيا بالعموم، إلاّ أنه قدّم رؤية شاملة ودقيقة نسبياً للواقع الروسي، قبل وبعد تسلّم بوتين لسدّة الرئاسة الروسية (2000/2012).

في المقدّمة، يكشف المؤلّف أن بوتين كان الوحيد من الزعماء الإثني عشر الذين جرى اختيارهم لحكم الاتحاد السوفياتي وروسيا من خارج المكتب السياسي للحزب، الهيئة الرسمية الحاكمة. وعليه، فقد بدا واضحاً – في رأي لاكوير – أن روسيا بوتين ستستعيد مكانتها كقوّة عالمية، بمجرّد توافر الظروف لذلك. ويستطرد أن النهج العام للبحث الروسي عن عقيدة ورسالة جديدة سيتّجه نحو اليمين الاستبدادي، الذي سيحاول استعادة بعض ما تمّت خسارته بسقوط الاتحاد السوفياتي وما تلاه من انهيارات وتحوّلات روسية وعالمية.

في هذا السياق يتحدّث لاكوير عن مكوّنات الإيديولوجية الروسية الحالية، وهي: الدين (عقيدة الكنيسة الأورثوذكسية، رسالة روسيا المقدّسة، روما الثالثة والقدس الجديدة)، الوطنية/ القومية (مع اصطفافات باتجاه الشوفينية)، النمط الروسي من الجيوبولتيك، الأوراسية: شعور القلعة المحاصرة، والزابادوفوبيا (الخوف من الغرب)، الذي ابتدعه الفيلسوف والمنظّر الإيديولوجي نيقولاي دانيلفيسكي كـ «ثقافة غربية».

وفي رأيه، فقد جرى إحضار الرسالة الجيوبوليتيكية إلى روسيا من قِبل ألكسندر ديوجين في أواخر تسعينيات القرن الماضي. ويهدف تفكير ديوجين إلى بسط الهيمنة الروسية على أوراسيا، بوصفها قارّة (ثالثة) جديدة.

ولكن بما أن روسيا لم تكن قوية بما فيه الكفاية لوحدها، لأسباب عسكرية واقتصادية وديمغرافية، فقد كانت بحاجة إلى أكثر من محور لتحقيق هذا الهدف: موسكو – طوكيو وموسكو – طهران كانا من ضمن الاعتبارات التي جرى أخذها بالحسبان؛ كما أن محور موسكو – برلين حظي بالعديد من المتعاطفين معه في روسيا. وهذا يتّسم بأهيمة كبيرة لأن ألمانيا كانت العدوّ التقليدي. لكن في الوقت الذي أصبح فيه بوتين رئيساً، كان سجّل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية قد دخل طيّ الصفح والنسيان.

نهاية الحقبة السوفياتية

(نهاية الحقبة السوفياتية) هو عنوان الفصل الأول من الكتاب، وفيه يلخّص المؤلّف بشكل مكثّف أبرز التحوّلات السياسية والاقتصادية التي أدّت في النهاية إلى سقوط الاتحاد السوفياتي وبداية تسيّد حكم القطب الواحد، الولايات المتحدة الأميركية.. كان الاتحاد قد أصبح قوّة عظمى تمتلك ترسانة عسكرية بالغة القوّة، لكن مقابل ثمن باهظ جداً، مع التقدّم البطيء للاقتصاد، والذي وصل إلى مرحلة الركود، حتى بات من الصعوبة بمكان مجاراة أميركا والغرب.

ويعرض المؤلّف لمظاهر عديدة، على مستوى الشعور أو الانتماء الوطني والقومي، كما على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي، والأهم على المستوى السياسي الذي بدأ بالتصدّع مع وفاة ليونيد بريجينيف وتسلّم يوري أندروبوف السلطة، والتي تعاقب عليها مسؤولون طاعنون في السن أو ضعيفو الشخصية أو معتلّون صحياً (تشيرنينكو) حتى بدت السياسة السوفياتية في أوائل الثمانينات وكأنها مجمّدة، وهي لم تستعد زخمها إلاّ بعد رحيل تشيرنينكو، مع انتخاب غورباتشيف أميناً عاماً للحزب الشيوعي.

وهناك روايات مختلفة حول بداية البيريسترويكا والغلاسنوست (حركة الانفتاح والإصلاح) التي أطلقها رسمياً غورباتشيف في العام 1989، والذي كان يتوهّم بأنه سيحقّق إصلاحاً اقتصادياً جذرياً في البلاد مع الإبقاء على طبيعة النظام السياسي على حالها..

كذلك، حاول غورباتشيف إغلاق جرح أفغانستان النازف (كما سمّاه)، مع بدء الانسحاب السوفياتي من هذا البلد في 15 أيار/مايو 1988، والذي انتهى في 15 شباط/فبراير 1989، قبل الموعد الذي كان مقرّراً.

وعلى أهميته، فإن قرار إنهاء الحرب الأفغانية لم يكن كافياً لتحقيق تغيّر جذري في العلاقات مع الغرب، أو على الأقل خفض للتوترات في الحرب الباردة.

وقد استغرق من القادة الغربيين (ولا سيّما الأميريكيون) وقتاً طويلاً لتقبّل فكرة أن التغيرات في سياسة الكرملين كانت حقيقية وشكّلت نقطة تحوّل تاريخية في السياسة العالمية. وبعدما يتكلّم المؤلّف عن فشل رهان غورباتشيف في الحصول السهل على القروض والمساعدات الغربية لقاء «إصلاحاته» وانفتاحه على الغرب، يتوقّف عند تسلّم بوريس يلتسين السلطة، وهو المعروف بمشاكسته وبإدمانه على المشروبات الكحولية وبثقافته المتواضعة.

حاول يلتسين معالجة تداعيات البيريسترويكا «الكارثية» من دون أن ينجح، لا سياسياً ولا اقتصادياً. فتفكّك الاتحاد السوفياتي تواصل، وعمّت الاضطرابات الجمهوريات البعيدة، وتراخت قبضة موسكو تدريجياً على الحكم، كما أظهر احتدام النزاع الآذربيجاني – الأرمني (في العام 1987).

ومع أن يلتسين تمكّن من إنهاء «التمرّد الشيشاني الإسلامي»، لكنه انخرط في الوقت نفسه في حرب عصابات أخرى – ضدّ مجلس السوفيات الأعلى، حيث كان موقف خصومه السياسيين، ولا سيّما قدامى الشيوعيين، لا يزال قوياً تماماً.

وفي أحسن أحواله، كان يلتسين يقوم بلعبة مزدوجة على صعيد العلاقات مع البلدان الأجنبية، لجهة خطابه السياسي المتذبذب بين العداء الصريح للغرب (في حديثه إلى أحد أبناء وطنه)، والنبرة الوديّة البنّاءة. عندما يتحدّث مع قادة غربيين من أمثال بيل كلينتون وهيلموت كول. ومع أنه أفلح في كسب الانتخابات الرئاسية الثانية (1996)، لكن يلتسين أخفق في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي ازدادت تدهوراً، وليضطرّ يلتسين معها إلى تقديم استقالته وترشيح فلاديمير بوتين، أحد «عناصر» الاستخبارات الروسية KGB لخلافته، كرئيس مؤقّت!.

من يحكم روسيا؟

في الفصل الثاني من الكتاب (من يحكم روسيا؟)، يحاول المؤلّف فهم «البيئة» التي خرج منها فلاديمير بوتين، والتي بدأت بالتشكّل في عهد يلتسين. وقد سمّاها المؤلّف (الأوليغاركيا) أو حكم القلّة؛ وهي شملت العديد من الأشخاص الأثرياء والمتنفذين، سواء من العسكر الذين يتعاطون السياسة ويصنعونها (السلوفيك) أو من الذين فقط يستفيدون من الغطاء السياسي لتمرير صفقاتهم فحسب (النومنكلاتور). ومن بين الأوليغاركيين الذين حقّقوا ثرواتهم في ظلّ حكم يلتسين، هنالك قلّة قليلة فقط حافظت على وضعها ومكانتها في ظلّ حكم بوتين. لقد كان طموحهم في لعب دور سياسي ذي شأن بمثابة خطيئة كبرى تسبّبت في سقوطهم. وكان من بين أبرز هؤلاء بيريزفسكي، عالم الرياضيات الموهوب الذي جمع ثروته من تجارة السيّارات المستعملة، وبعدها خاض الإعلام الروسي؛ ثم استثمر في إحدى كبرى شركات النفط.

وتحدّث المؤلّف باقتضاب عن ميخائيل خودور كوفسكي، وهو أيضاً من (حيتان المال) الذين «توّرطوا» في السياسة ومعارضة السلطة، ليدفعوا الثمن الباهظ بسببها. وهو يلفت هنا، إلى أن قائمة (فوربس Forbes لعام 2013) لأغنى الأوليغاركيين خلال حقبة بوتين قد اختلفت تماماً عن قائمة يلتسين.

الأوراسية

حول الأوراسية Eurasianism، يقدّم المؤلّف لمحة تاريخية عن هذا المصطلح الذي استُخدم لأول مرّة في القرن التاسع عشر. والأوراسية (إلى جانب الجيوبوليتيكا) تُعدّ أهم مكوّن من مكوّنات العقيدة الروسية الجديدة على الإطلاق.

لكن لماذا أوراسيا؟ لا يوجد جواب واضح على هذا السؤال باستثناء أن بعض الروس كانوا منزعجين لأن الأوروبيين كانوا قد رفضوا تقبّلهم كنظراء، وربما لكون جوانب الثقافة الأوروبية كافة لم ترقَ لهم.

وعن الأوراسية الجديدة، يقول المؤلّف إنها ظهرت إلى حيّز الوجود في أعقاب انهيار الشيوعية وتفكّك الاتحاد السوفياتي. ونحن نشهد الآن تكراراً مثيراً لما حدث في عشرينات القرن الماضي: حوالي نهاية ذلك العقد جرى إقصاء ذلك الجيل من مؤسّسي الأوراسية عن آخرهم من مناصبهم القيادية، والتي آلت إلى أيدي مقاتلين أصغر سناً من المؤيدين للسوفيات. لقد ظهرت الأوراسية الجديدة، الحركة التي يرأسها ألكسندر ديوجين وبعض المنظّرين الإيديولوجيين المشابهين له في العقلية، إلى حيّز الوجود في روسيا خلال التسعينيات من القرن العشرين، وهي الآن حركة سياسية، وليست فقط اتجاهاً ثقافياً.

وبعد تقديمه لمحة عن نشأة مصطلح (الجيوبوليتيكا)، أو الجغرافيا السياسية، يقول لاكوير إن الجيوبوليتيك وجدت موطناً جديداً لها في روسيا بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، لكن بمضمون مختلف عن الجغرافيا السياسية والقوّة البريّة والقوّة البحرية وتفرّعاتها؛ فلا علاقة للجيوبوليتيك بالليبرالية الجديدة والكنيسة الأورثوذكسية، ولا حتى بـ (CIA وKGB).

وفي نهاية هذا الفصل يحاول المؤلّف استكشاف أسباب ما سمّاه (التخريف)، كاتجاهٍ واسع النطاق (ليس روسيا بالتحديد ولم يُبتكر هناك) للإيمان بالشعوذة والقوى الخفيّة كمحرّكات حقيقية لسياسات العالم، في حين أن أولئك الذين نقرأ ونسمع عنهم في وسائل الإعلام ما هم إلاّ مجرّد دمىً تحرّكها تلك القوى.

ففي رأي المؤلّف، كانت «بروتوكولات حكماء صهيون» ثمرة فبركة مدروسة، جرى تصديقها من قِبل العديد من الناس. أما لماذا صدّقوها فيبقى ذلك سؤالاً تصعب الإجابة عليه.

(بوتين والبوتينية) هو عنوان الفصل الرابع من الكتاب، وفيه يعرض المؤلّف لنبذة شاملة عن حياة الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، حسب كتاب «دليل الأعلام» Who’s Who) ( الذي لا يوجد له نظير في روسيا حتى الآن. وهو يركّز على عمل بوتين السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي)، وعلى بعضٍ من صفاته (الجديّة – الاستقامة…)، والتي أهّلته ليصل إلى مراتب رفيعة في مؤسسات الدولة الروسية كانت الرئاسة في قمّتها.

وبرغم بداية غير مبشّرة للرئيس بوتين (بسبب كارثة غرق الغوّاصة كورسك في آب/أغسطس 2000)، وفشل القوات الخاصة الروسية في معالجة حادثة الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2002 وأودى بحياة 30 شخصاً كانوا من بين رهائن محتجزين في مسرح موسكو، فقد مثّل بوتين حاجة شعبية لرجل قوي وقائد يعيد للدولة هيبتها. لكن حُسن الطالع الذي حالف بوتين تمثّل ببدء ارتفاع أسعار النفط والغاز. ومن دون هذا المستجد، لم يكن لأي من سياساته أن تنفّذ (بلغ سعر برميل النفط 91 دولاراً بين عامي 2008 و2013).

في عهد بوتين الأول (2000/2008)، تمكّنت روسيا من إعادة تسديد ديونها كافة، وظهرت طبقة وسطى جديدة إلى حيّز الوجود، وتضاعفت الرواتب التقاعدية. وباختصار، كلّ شخص تقريباً استفاد من هذا الازدهار.

بحلول عام 2005، ترسّخ الانطباع بأن الباعث المحافظ والقومي لدى بوتين هو المحرّك الأقوى لسياساته، وكان يوري أندروبوف مثله الأعلى.

ففي عام 2004، كان قد جرى انتخاب بوتين رئيساً للمرّة الثانية. على صعيد الوطن، تمّت مصادرة ممتلكات يوكوس Yukos، إحدى شركات النفط العملاقة، وجرى اعتقال مالكها، ميخائيل خودوركوفسكي عام 2003 والحكم عليه بالسجن لمدّة تسع سنوات بتهمة التهرّب الضريبي وجرائم أخرى.

ورغم أن الهجمات الإرهابية التي شنّها المتمرّدون الشيشان في القوقاز في 2003 – 2004 كانت بمثابة اختبار لنظام بوتين، وكذلك اغتيال شريك روسيا الرئيس الشيشاني أحمد قديروف في أيار/مايو 2004، وأيضاً حصار بيسلان، عندما جرى قتل 330 شخصاً معظمهم من الأطفال في أوسيتيا الشمالية، في محاولة إنقاذ فاشلة أخرى، فقد جرى انتخاب بوتين رئيساً للمرّة الثانية في عام 2004، حتى العام 2008، بعدها أصبح ديمتري مدفيديف رئيساً لروسيا، وبوتين رئيساً للوزراء – بداية إجراء ترادفي مكّن بوتين من لعب دور رائد في السياسة الروسية يتجاوز رئاسة الفترتين التي ينصّ عليها القانون.

وكانت الفترة 2006 – 2007 قد شهدت توترات مع جيران روسيا، أمثال أوكرانيا وجورجيا وبلدان البلطيق، فيما شهد العام 2008 حرباً روسية مع جورجيا لبضعة أيام، والتي نجم عنها خسارة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللتين أصبحتا «مستقلتين».

وخلال فترة بوتين الرئاسية الثالثة، حدث هنالك تصلّب كبير في سياسات روسيا الداخلية والخارجية (ضم القرم عام 2014).

وهنا يتطرّق المؤلّف إلى ما وصفه بـ”البوتينية”، التي أجهدت عقول وأقلام كثيرة نفسها لتعريفها: هل هي رأسمالية الدولة، سياسة اقتصادية ليبرالية تنطوي على قدر كبير من تدخّل الدولة، حكومة استبدادية؟!

ويستنتج الكاتب بأن روسيا لم تصبح فاشية في عهد بوتين، رغم تحرّكها في هذا الاتجاه. فهناك برلمان وأحزاب سياسية وصحافة حرّة، ولو تحت رقابة السلطة. لكن أهم مكوّن من مكوّنات الإيديولوجية الجديدة هو القومية التي يصحبها نزعة عداء للغرب Westernism Anti-.

ستالين وسقوط الإمبراطورية البيزنطية

في الفصل الخامس (ستالين وسقوط الإمبراطورية البيزنطية)، يتحدث «لاكوير» باستهجان عن تقديس ستالين في عصره والعقود التي تلته، مع أنه كان أحد كبار سفّاحي المجازر الجماعية في التاريخ الحديث وأحد كبّار الكذّابين.

كان للستالينية مدافعون أيديولوجيون، وكان هنالك الكثير ممّن استفادوا من السياسات الستالينية. كان دعم ستالين يأتي أساساً من صقور الحزب الشيوعي. ولكن في غضون سنوات قليلة انضمّت إليهم جماعات وأفراد آخرون، معظمهم من القوميين الروس، الذين كانوا يعتزّون بجعل ستالين من الاتحاد السوفياتي قوّة عظمى؛ فهو بنى صناعة قوية عصرية، وجعل من الزراعة مقوّماً فاعلاً من مقوّمات الاقتصاد. وبفضل قيادته الحكيمة والكفوءة، تمّ دحر العدو النازي.

وبعد زوال الاتحاد السوفياتي، بدأت ظاهرة الإعجاب بستالين وتبجيله تعود مجدّداً بشكل جدّي، من خلال المقالات والكتب التي ألّفها صحافيون روس مشهورون، والأهم من خلال سيّد الكرملين الجديد بوتين، رغم أنه من أصحاب الرأي القائل بأن «ديمقراطية ستالين» كانت قد أوغلت بعيداً أكثر من اللازم.

وفي نهاية هذا الفصل، يعرض المؤلّف لقضية أخرى غير قضية الستالينية، التي أسهمت في إحاطة مولد عقيدة جديدة للمجتمع الروسي بهالة من الشك والريبة؛ وهي قضية بيزنطة، ولا سيّما الأسباب وراء سقوط الإمبراطورية البيزنطية.

يقدّم لاكوير نموذجين في هذا الإطار: الأول فيلم وثائقي بعنوان (سقوط بيزنطة) من إنتاج أرشمندريت مغمور في الكنيسة الروسية، هو الأب تيخون؛ وفيه يكشف كيف استدرج الغرب بيزنطة للانضمام إلى كلّ أنواع المؤسسات التجارية الغربية الموحّدة، حيث كانت رساميل بيزنطة تتدفق نحو الغرب، فيما أصبح تجّار بيزنطة مفلسين أو معتمدين على الغرب.

ويُظهر عرض فيلم وثائقي من هذا النوع على قناة التلفزيون الروسي الرئيسية، بأن جانباً لا يُستهان به من الرأي العام الروسي لم يصدّق في الحقيقة بأن الغرب كان على تلك الدرجة من العداء لروسيا وكلّ ما يمثّلها. ولكن أن يكون مثل هذا العداء متأصلاً ومتجذراً إلى حدٍ يجعل روسيا عاجزة عن القيام بأيّ شيء حياله قد يؤثّر عليها. لذلك، فإن هدف الغرب كان متمحوراً حول تدمير روسيا، وأنه ينتظر فقط الفرصة المناسبة للتخلص من العدو الأبدي.

والنموذج الآخر الذي أورده المؤلّف كان حول رواية خيالية ضخمة كُتِبت من قِبل أحد كبار رجال الأعمال الذي كان أيضاً عضواً في مجلس الدوما.

وتتحدث الرواية عن زيارة قام بها عالم اجتماع برازيلي شاب إلى روسيا، التي كانت قد ابتلعت أوروبا والصين وبقيّة العالم تقريباً، وأرسلت صواريخ نووية إلى صحارى نيفادا ويوتاه ونيومكسيكو، في الولايات المتحدة.

ويخلص المؤلّف إلى أن بوتين، المعروف ببراغماتيته، لن يُرغم على تغيير قراراته السياسية جرّاء فانتازيا طوباوية أو غير طوباوية.

مستقبل روسيا

عن أهمية التركيز على الديموغرافيا لأيّ توقّع بشأن مستقبل روسيا، يتحدث المؤلّف في الفصل السادس، مشيراً إلى أن عدد السكان الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية الروسية (عام 1897) هو 125 مليون نسمة؛ والرقم الفعلي هو اليوم بحدود 142 مليون نسمة، بحسب زعم القوميين الروس المتطرفين، الذين افترضوا أن يكون هناك 600 مليون روسي يعيشون في روسيا حالياً، لولا حقيقة أنه منذ العام 1897 حدثت سلسلة من الكوارث الكبرى: الحربان العالميتان الأولى والثانية، والحرب الأهلية بين عامي 1918 – 1919، والحكم الشيوعي (بما فيه المجاعة التي حلّت بالبلاد). والمهمّة في السياق الحالي هي – بحسب المؤلّف – التركيز على مستقبل البلاد، وليس على ماضيها. لذا لا بدّ من التساؤل فيما إذا كانت الكثافة السكّانية المنخفضة للبلاد، بالإضافة إلى التراجع العام في عدد السكان، ستعرّض للخطر قدرات روسيا على الإبقاء على أراضيها الحالية؛ ناهيك عن طموحاتها باسترجاع الأراضي التي كانت فقدتها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن التراجع السكاني سوف يستمر، وستكون له عواقب سياسية فورية، بينما لم تحقّق سياسات بوتين على صعيد تشجيع زيادة النسل سوى نجاح طفيف.

ويستنتج لاكوير بأن استراتيجية بوتين الوطنية – القومية حيال الأقليّات الإثنية والعرقية، لجهة تشجيع الاندماج والتكامل مع روسيا، لن تنجح في ظلّ تفضيل تلك الأقليّات لتقاليدها وعاداتها وثقافتها وطريقة حياتها الخاصة في البلاد الروسية؛ وبالتالي فإن عملية التراجع الحاد في عدد السكان ستستمر.

وهنا يُفرد المؤلّف حيّزاً لما سمّاه (الإسلام الروسي)، لأن الإسلام هو «قدر روسيا»، كما تنبّأ ألكسي مالاشينكو، أحد كبار خبراء روسيا في هذا المجال. وبعدما يشير إلى وجود حوالي عشرين مليون مسلم في روسيا، يعرض المؤلّف لمحطات مهمة في علاقة هؤلاء المسلمين بالدولة الروسية، على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، وخاصة في مسألة الاندماج أو الانفصال عنها، سلماً (عبر الانتخابات) أو حرباً (كما حصل في الشيشان)، مع تقديره بأن أفغانستان ستغدو مشكلة روسيا من جديد بعد انسحاب أميركا وحلف شمال الأطلسي(الناتو) منه، كقاعدة لنشاطات «الجهاديين» في آسيا الوسطى.

في جانب آخر يتعلّق أيضاً بفهم سياسات بوتين العامّة، يتحدث لاكوير عن المعارضة في روسيا، في ما بعد الحقبة السوفياتية، والتي لم تستطع في أيّ وقت أن تشكّل تهديداً حقيقياً لشعبية بوتين التي قاربت نسبة الـ90 بالمئة، على خلفيّة سياسته الوطنية/القومية ، ونجاحه في استعادة القرم من دون تداعيات على السلم العالمي أو الاقتصاد المحلّي.

وفيما يرفض المؤلّف احتمال تطوّر روسيا باتجاه فاشيّة كاملة متكاملة، يلاحظ ملامح أولى لعقيدة عبادة أو تقديس الشخصية (مثال المجموعة الأدبية بعنوان «بوتين، الشخصية الفذّة والأيقونة الثقافية»)، مع تواضع هذه الشخصية مقارنة بنظيرتها الستالينية.

العقيدة القومية الجديدة

في الفصل السابع (العقيدة القومية الجديدة)، يستنتج لاكوير مسبقاً بأن روسيا قد عادت مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي إلى جذورها القومية والدينية، محاولاً تفريغ التاريخ الروسي من أية إنجازات كبرى للحضارة البشرية، كما ورد على لسان كتّاب روس معاصرين، مثل كارامزين.

ويتوقّف هنا عند تأسيس مجموعات مختلفة بأسماء متنوّعة، بسبب ما سمّاه التحرّك الإرهابي المتنامي والاهتياج الثوري، ذاكراً بالاسم اتحاد الشعب الروسي SRN وحركة المئة السوداء Black Hundreds، والتي كانت بمثابة منزلة متوسطة بين القوى المحافظة والرجعية في روسيا.

وفي سياق تأكيده على نموّ التيارات الروسية اليمينية المناوئة للغرب، يذكر المؤلّف «بطلاً» مهماً يجري تجاهله، وهو الكنيسة الأرثوذكسية، ليخلص تحت هذا العنوان بأن فكرة العودة الثانية للمسيح والصراع الأخير ونهاية العالم قد ظهرت ولا تزال بأشكال متعددة لا حصر لها في روسيا.

بعدها يستطرد المؤلّف في الحديث عمّا سمّاه (الحزب الروسي في ظلّ العهد السوفياتي)، والذي تجلّى في جماعات وأحزاب مختلفة، مثل جماعة «باميات» Pamyat، المناوئة للسامية، والتي شكّلت مثالاً ممتازاً على كلّ أماكن الخطأ التي كانت متغلغلة في مفاصل القومية الروسية المتطرّفة، بحسب رأي المؤلّف.

فيما يخصّ بوتين، يُفرد لاكوير صفحات عدة للحديث عن «إيفان إيلين»، الكاتب الذي شكّل المنهل الذي ينهل منه بوتين في خطاباته ومقالاته. وإيلين هذا كان من أنصار ومؤيّدي سلطة مركزية قوية لروسيا ما بعد الشيوعية، مع قدر ضئيل من الحقوق للمناطق غير الروسية، مثل أوكرانيا والقوقاز، الأمر الذي قد يساعد في تفسير شعبيته في أوساط القيادة الروسية الحالية.

السياسة الخارجية

(السياسة الخارجية والدولة النفطية)، عنوان الفصل الثامن من الكتاب، وفيه يسعى المؤلّف جهده لتأكيد أن نجاح بوتين في إدارة روسيا ونيله هذه الشعبية الكاسحة كان بسبب الطلب المتنامي من جانب الأسواق العالمية على النفط والغاز والارتفاع الحاد في أسعار هاتين المادتين الخام.

ويلوم لاكوير الغرب لعدم توقّعه هذه العودة الروسية القوية على الساحة الدولية وعدم الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الروسي ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وهنا يتساءل المؤلّف: لماذا سلكت العلاقات الروسية مع الغرب الطريق الخطأ؟

وبعدما يعرض لآراء عدد من الكتّاب حول هذه المسألة، يستنتج بأن اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، وعلاقاتها التجارية التاريخية معها، دفعها للتبرّؤ من بعض المبادرات الأميركية بخصوص روسيا، والتي كانت تعتبرها مبادرات فظّة وعدوانية أكثر من اللازم.

في هذه المرحلة كانت روسيا عاكفة على إعداد وصقل العديد من «أحصنة طروادة» في صفوف الاتحاد الأوروبي، حسب ادّعاء المؤلّف، أو «الطابور الخامس» كما عبّر نائب المتحدث باسم الدوما الروسي وأحد قادة أقصى اليمين؛ مضيفاً: لقد تمّ استبدال الشعار القديم «يا عمّال العالم اتحدوا» بشعار «يا قوميين كلّ البلدان اتحدوا»؛ وهي وحدة مناوئة للأميركيين والأوروبيين والناتو.

عن علاقة (روسيا والصين)، يقول المؤلّف إنها لم تصبح بعد علاقة متكافئة، رغم تحسّنها بشكل كبير على مدى الأعوام العشرين الماضية، على صعيد الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين، وبخاصة المناطق الحدودية الآسيوية. ويعتبر أن العلاقة بين الصين وروسيا أشبه بالعلاقة بين أخ أكبر وأخ أصغر، فيما روسيا تريد أن تكون شريكاً؛ لكن طالما أن الولايات المتحدة لا تزال في نظر الكرملين خطراً رئيسياً، فعلى موسكو دفع الثمن، بصرف النظر عن توجهاتها السياسية أو السيكولوجية الجديدة.

وتحت عنوان فرعي آخر (الخارج القريب)، يتحدث المؤلّف عن العلاقة الإشكالية بين روسيا والجمهوريات التي انفصلت بعد تفكّك وانهيار الاتحاد السوفياتي، حيث التضارب بين الطموحات الروسية باستعادة «المجد الضائع» وطموحات تلك الدول التي لم تستطع حتى الآن تحقيق استقلالها الكامل عن الاتحاد الروسي، لأسباب اقتصادية أساساً.

وفي نهاية هذا الفصل، يعود لاكوير للحديث عن أهمية قطاع الطاقة كعنصر أساسي في مجال السياسة الداخلية والخارجية الروسية. ويعتبر أن مصطلح «الدولة النفطية» الذي ما برح يُطلق على روسيا المعاصرة ليس من دون سبب، لأن المحاولات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الروسي لم تكن ناجحة حتى الآن.

مصادر النزاعات المستقبلية

في الفصل التاسع والأخير (مصادر النزاعات المستقبلية)، يطرح المؤلّف السؤال الكبير، الذي يكرّره في الخاتمة، وهو: إلى أين أنت ماضية يا روسيا؟ مع تأكيده بأن السيناريوهات التي طُرحت حول مستقبل روسيا السياسي والاقتصادي لم تكن دقيقة سابقاً.

ويلفت المؤلّف إلى أن أيّ نقاش حول مستقبل روسيا ينبغي أن يبدأ بمعطياتها وتنبّؤاتها الديمغرافية، مع أن تاريخ مثل هذه المعطيات والتنبؤات زاخر بالأخطاء. وهو يتوقّف عند قضية عدد سكان روسيا القليل نسبة إلى أراضيها الشاسعة، كما إلى طموحها في أن تصبح في مرتبة القوّة العظمى، وتأدية مهمّة واجبة عليها.

في هذا السياق، فإنه ينبغي لأيّ نقاش حول مستقبل روسيا أن يتعهد بدراسة وتحليل مفهوم روسيا الأبدية ذي الأصداء السيكولوجية، والمنطوي على رسالة مسيحية عظيمة يتوجب تنفيذها. فمع سقوط الاتحاد السوفياتي، برزت هنالك حاجة لاعتماد إيديولوجيا جديدة. في عهد بوريس يلتسن، كانت هنالك منافسة لصياغة مشروع قومي جديد، وتجدّد هذا المسعى في عهد بوتين.

ويتساءل المؤلّف هنا (بخبث): إن البحث عن تعريف للشخصية الوطنية الروسية ولمشروع روسيا الغد محكوم بأن يبقى بحثاً مضلّلاً. ما هي آفاق الاعتدال والوسطية؛ ما هي آفاق تخفيف حدّة العداء وانعدام الثقة تجاه الغرب؛ ما هي آفاق استعادة ولو جزء بسيط على الأقل من قيم الحريّة والإنسانية؟

أما عن (المستقبل الاقتصادي) لروسيا، فيورد لاكوير سيناريوهات متفائلة ومتشائمة عدة، لكنها ترتكز كلّها على أسعار النفط والغاز العالمية، وحاجة أوروبا لهاتين المادّتين؛ فضلاً عن سياسات روسيا الداخلية في الإنفاق على القوّات المسلّحة والصحّة والتعليم، والتي تتأثّر بشكل عكسي؛ فزيادة الإنفاق على الجيش تعني خفضاً في ميزانيات الصحّة والتعليم.

وهناك المخصّصات الروسية المالية الضخمة للقرم (بعد ضمّها) ولأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان للإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في هذه البلدان، ولأهداف أخرى.

في الخاتمة وعنونها: (إلى أين أنت ماضية يا روسيا؟)، يعترف المؤلّف بأن الغرب مارس سياسة توسعية ممنهجة لنطاق نفوذه وسيطرته، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. لقد جرى التعامل مع روسيا كأمّة مهزومة وتمّ تجاهل مصالحها واعتراضاتها. ومع ذلك، لا يعتبر الروس أنفسهم مهزومين، لكنهم خدِعوا بالوعود الغربية لهم.

وهنا يدافع المؤلّف بأن الغرب (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) قد أنقذ روسيا من الإفلاس (بتقديمه مساعدة طارئة لها بقيمة تزيد على 22 مليار دولار).

وأخيراً، يعرب المؤلّف عن تشاؤمه بخصوص حصول مصالحة دائمة وعلاقات أفضل (لروسيا) مع الغرب، في ضوء تصاعد مدّ القومية الروسية، وخروج المارد الشوفيني من القمقم، والذي لن يجري توجيهه نحو الغرب وحسب؛ بل يمكن أن يجد له أهدافاً داخلية، مثل الأقليّات الوطنية وملايين العمّال الضيوف في روسيا الحالية.

الكتاب هو محاولة جريئة ومعمّقة وشاملة، ولو منحازة نسبياً إلى الفكر الغربي النمطي الذي ينتمي إليه المؤلّف، من أجل فهم ماضي روسيا الغريب وواقعها الراهن، وتحديد سُبل التعامل معها مستقبلاً بالشكل المناسب.

حسن صعب كاتب لبناني.

المصدر: الميادين نت