الاستشراق بين النقد والمراجعة التصحيحية

بقلم: د. هيثم مزاحم* —

الدراسات العربية في أوروبا

بدأ الاهتمام الأوروبي بالدراسات الإسلامية والعربية في القرن الحادي عشر ميلادي إثر الحملات الصليبية على العالم الإسلامي (1096 – 1143م) حيث صدرت أول ترجمة لاتينية للقرآن في العام 1143م (ترجمة روبرتوس) حيث كانت بداية الترجمات من اللغة العربية إلى اللاتينية واللغات الأوروبية تهدف لخدمة الطموحات التبشيرية المسيحية من جهة، ونقل التراث الإسلامي واليوناني في الفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك والطب إلى أوروبا من جهة أخرى. وبدأت الدراسة الجادة للغة العربية في أوروبا وبلغت ذروة ازدهارها في إسبانيا أيام تيار الإنسانية الإسباني المبكر، وقدمت الحرف المطبعي العربي في مطبعة العالم التي أسسها فيرويناند فون ميديشي، في ثمانينات القرن السادس عشر ميلادي، حيث طبع كتاب القانون لابن سينا كأول كتاب بالأحرف العربية، وتتالت بعده طباعة الكتب العربية.

وكانت هذه الترجمة اللاتينية للقرآن ضعيفة وغير أمينة واعتمدت لأسباب تبشيرية ولم تنشر إلا بعد أربعة قرون حيث بقي مضمون القرآن مجهولاً في أوروبا لقرون طويلة إلى أن جاءت ترجمة كيتينيسيس. وقام بيبلياندر بطبع ترجمة روبرتوس بعد انقضاء اربعة قرون ومنها خرجت أقدمت أول ترجمة إيطالية للقرآن (أريفابيني في سنة 1547م) وتتالت الترجمات إلى اللغات الأوروبية الأخرى، ففي سنة 1616 ترجم القرآن إلى الألمانية عن الإيطالية ونقل من الألمانية إلى الهولندية سنة 1614. ولم تتوار ترجمة روبرتوس عن الأنظار إلا بعد ظهور النسخة الإيطالية التي ترجمها ماراتشي سنة 1698 والتي تميزت بالدقة والأمانة.

وكان للاهتمام الذي أولته حركة الإصلاح الديني في أوروبا لدراسة الكتاب المقدس بلغاته الشرقية أثره الإيجابي على الدراسات العربية أيضاً، لكن الأهداف السياسية والاقتصادية الأوروبية في صراعاتها وعلاقاتها مع العالم الإسلامي كانت العامل الأكبر في إذكاء الاهتمام باللغة العربية، حيث وضع المعجم العربي الذي لم يكتمل في القرن الثاني عشر ميلادي والذي يعتقد أن أحد الرهبان قد وضعه ليكون عوناً في عمليات التبشير.

وانتزعت هولندا زمام المبادرة في الدراسات العربية مع بداية القرن السابع عشر لمدة تقارب القرنين. فقد عرف الهولنديون أهمية الاستشراق نتيجة توسع تجارة بلادهم مع الهند ولمسوا فوائد معرفة اللغات الشرقية ومنها العربية حيث قام توماس اربنيوس بدراسة العربية والتعمق فيها حتى تمكن من وضع مختصر لقواعد اللغة العربية في إطار منهجي منظم سنة 1597م. وفي عام 1617 ترجم ونشر كتاب الجرومية والمائة عامل للجرجاني. وقد حققت إنجازات اربينوس لهولندا قفزة جبارة في حقل الدراسات العربية، بحيث أثارت حسد الدول الأوروبية الأخرى فبدأت تعمل للحاق في الركب مجدداً. وكلف بعض العرب المقيمين في باريس بترجمة مؤلفات عربية وكلدانية وترجم السفير الفرنسي في مصر أندريه دوريه القرآن إلى الفرنسية سنة 1647.

وفي روما أيضاً تواصلت العناية باللغة العربية تمشياً مع تطلعات الكنيسة حيث نشر كتاب الراهب الفرنسيسكاني مورتيلوتوس كتابه الجامع المسمى “قواعد اللغة العربية”، حيث ناقش للمرة الأولى قواعد العربية بشكل مفصّل.

وفي انجلترا كذلك جرت مزاولة العربية لهدف لاهوتي بداية حيث نشر جوهن سيلدان مقطعاً من تاريخ ابن البطريق حول منشأ الكنيسة الاسكندرانية في سنة 1642. وتتالت بعده الترجمات للكثير من الكتب العربية على أيدي المستشرقين الإنجليز، خصوصاً المستشرق إدوارد بوكوكيوس(1604 – 1691) والذي شغل كرسي اللغة العربية في جامعة أوكسفورد، وكاستيليوس(1606 – 1674) الذي شغل المنصب ذاته في جامعة كامبريدج. ففي العام 1650 طبع أول كتاب بأحرف عربية في أوكسفورد وهو “لمع من أخبار العرب” وتميز نشره بتشدد علمي فائق. وفي سنة 1655 أصدر بوكوكيوس عدة فصول من شروح المشنا (شروح التوراة) لابن ميمون بالعربية وترجمه باللاتينية.

أما في ألمانيا فكان الاهتمام باللغة العربية خلال القرن السابع عشر أقل بكثير مما كان عليه في هولندا أو إيطاليا أو فرنسا أو إنجلترا، وكان المهتمون من رجال اللاهوت في الغالب.

مصطلح الاستشراق

كلمة مستشرق هي إسم الفاعل للصيغة العاشرة للجذر (ش/ر/ق)، وتعني “أولئك الذين يدرسون الشرق/ المشرق ويصبون اليه”، أو “أولئك الذين يصبحون (مثل) الشرقيين/ المشرقيين”، فكلمتا مشرق ومشرقيون (Orient / Orientals) تنحيان لأن تكون لهما دلالة معنوية أكثر نوعاً ما من كلمتي الشرق والشرقيين(East / Easterns). وبالنتيجة، فإن كلمة ”مستشرقون“ تحمل معنىً أوسع مما يحمله المصطلح الغربي الحالي (Orientalists)، أي ”العلماء المتضلعون بالدراسات الشرقية“. وقد إستُخدم مصطلح ”المستشرق“ بالإنكليزية أول مرة سنة 1779؛ وبالفرنسية سنة 1799، وفيما بعد أصبح مصطلح “الإستشراق” (Orientalism) المعنى الأوسع “ﻠلتوجه نحو الثقافة الشرقية”.

مع بدء إستخدامه في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين، كان لمصطلح المستشرق معنىً ثقافيا وعلميا على حد سواء. فالمستشرقون الثقافيون، ومن ضمنهم الرسامون والكتّاب، هم أولئك الذين يستمدون إلهامهم من الشرق. أما المستشرقون العلميون فهم المتخصصون باللغات والثقافات الشرقية، لتمييزهم عن المتخصصين باللغات والثقافات الكلاسيكية (اللاتينية واليونانية).

وحتى نهاية القرن التاسع عشر، كان مصطلح المشرق (Orient) يمثل الشرق الأدنى تحديداً، ولكنه كان يتضمن ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية، وعند الفرنسيين، شمالي أفريقيا أيضاً. وخلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، توسع نطاق مفهوم المشرق ليشمل آسيا كلها. وحتى بداية الحرب العالمية الثانية، كان الإستشراق يدل في معناه الأوسع على اتجاه ثقافي محدد في أووربا وأميركا الشمالية، وفي معناه الضيق كان يعني دراسات شرقية تجريبية.

بدايات الاستشراق

يرى الدكتور رضوان السيد في دراسته “المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصائر” أنه رغم بدايات الاهتمام بالقرآن والإسلام في أوروبا منذ القرن الثاني عشر ميلادي، حين تمت ترجمة القرآن للمرة الأولى إلى اللاتينية بتوجيه من بطرس المبجّل رئيس ديركلوني، إلا أنه لا يمكن اعتبارها بدايات الاستشراق. لأن هذه الجهود، ومنها إنشاء مدارس للغة العربية بأوامر كنسية في القرن الثالث عشر، لم تكن مقاصدها معرفية بل تبشيرية، كما مرَّ أعلاه في عرضنا لبدايات الاهتمام بالدراسات العربية والإسلامية في أوروبا.

ويعتبر السيّد أن الأوروبيين، غير اللاهوتيين، ما عرفوا أشياء محددة عن الإسلام الثقافي، من دون أغراض الجدال اللاهوتي المسيحي – الإسلامي، إلا بعد قيام الفرنسي أنطوان غالان(1646 – 1715) بترجمة حكايات “ألف ليلة وليلة” وهي التي سحرت الكثير من المثقفين الأوروبيين، خصوصاً في القرن الثامن عشر عصر الرومانسية الأوروبية.

فقد عرف هذا القرن تيارين ثقافيين كبيرين ومستقلين في الوقت نفسه هما تيار الرومانسية وتيار التاريخانية الأكاديمية. وكان رائد الرومانسية الشاعر الألماني الكبير فولفغانغ غوته الذي أصيب بسحر الشرق، متأثراً بترجمة غالان لحكايات ألف ليلة وليلة وبترجمة لأشعار الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي. غير أن تيار التاريخانية في ألمانيا وفرنسا وهولندا هو الذي بلوّر المعالم الأولى للاستشراق على مشارف القرن التاسع عشر.

وكانت الفيلولوجيا الركن الأول لهذه التاريخانية، التي اعتبرت فقه اللغات السامية وغير السامية الأساس الموضوعي للمعرفة التاريخية لأمة من الأمم، وأضحت بذلك التاريخانية السلف المباشر لعلم التاريخ الأوروبي الحديث وللاستشراق، كما يذكر رضوان السيّد في دراسته المذكورة آنفاً.

وبعد نجاح الثورة الفرنسية سنة 1789م انتزعت فرنسا الريادة في مجال الدراسات العربية، وذلك لأهداف استعمارية لفهم العالم العربي قبل غزوه وبعده.

وقد بزغ مهد تيار التاريخانية ذاك في فرنسا على يد سلفستر دي ساسي (1758 – 1838) الذي تولى إدارة مدرسة اللغات الشرقية الحية التي أسستها الثورة الفرنسية سنة 1795 لمنافسة الجامعات البريطانية في عمليات الصراع على الشرق.

وقد عُقد أول مؤتمر عالمي للمستشرقين في باريس سنة 1873، وفي سنة 1951 تم تأسيس إتحاد عالمي للمستشرقين. ومنذ مؤتمر موسكو في سنة 1960 كان مصطلح المستشرق يتعرض للاعتراض لأسباب عدة، وبعد المؤتمر الذي عُقد في باريس تغيرت أسماء المؤتمرات.

نقد الاستشراق

تعرّض الاستشراق لحملات نقدية واسعة في القرن العشرين، بدأها عمر فروخ ومحمد البهي في كتابه “الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي”، وملحقه “المستشرقون والمبشرون ومناهضة الإسلام” في الخمسينيات من القرن الماضي، ثم تابعها أنور عبدالملك عام 1963 في مقالة شهيرة نشرت في مجلة “ديوجين” بعنوان “الاستشراق في أزمة”، ومن بعده كتب عبدالله العروي كتاب “الآيديولوجية العربية المعاصرة” حمل فيه على المستشرق غوستاف فون غرينباوم في منتصف الستينات.

وفي السبعينات نشر كتيب لماكس تيرنر بعنوان “ماركس ونهاية الاستشراق” لينتقد الاستشراق باعتباره أحد آيديولوجيات الاستعمار وأدواته.

وجاءت دراسة إدوارد سعيد الشهيرة “الاستشراق” في العام 1978 لتشن حملة قاسية على الاستشراق باعتباره “المؤسسة استعمارية” عرّفه بأنه “المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق – التعامل معه بإصدار تقريرات حوله، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، وبوصفه، وتدريسه، والاستقرار فيه، وحكمه: وبإيجاز، الاستشراق كأسلوب غربي للسيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه”. فالاستشراق على حدّ قوله هو “الفرع المنظم تنظيماً عاليماً الذي استطاعت الثقافة الغربية عن طريقه أن تتدبّر الشرق – بل حتى أن تنتجه – سياسياً، واجتماعياً، وعسكرياً، وعقائدياً، وعلمياً، وتخيلياً، في مرحلة ما بعد (عصر) التنوير”.

وقد احتل الاستشراق في رأي سعيد موقعاً هو من السيادة بحيث أنه “ليس في وسع إنسان يكتب عن الشرق، أو يفكر فيه، أو يمارس فعلاً متعلقاً به دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعوّقة التي فرضها الاستشراق على الفكر والفعل. وبكلمات أخرى، فإن الشرق، بسبب الاستشراق، لم يكن (وليس) موضوعاً حراً للفكر أو العمل. ولا يعني هذا أن الاستشراق، بمفرده، يقرّر ويحتّم ما يمكن أن يقال عن الشرق، بل إنه يشكّل مجموعة المصالح الكلية التي يُستحضر تأثيرها بصورة لا مفرّ منها في كل مناسبة” يكون فيها الشرق موضوعاً للنقاش.

فالاستشراق – في رؤية سعيد – طريقة “للوصول إلى تلاؤم مع الشرق مبنية على منزلة الشرق الخاصة في التجربة الأوروبية الغربية. فالشرق ليس لصيقاً بأوروبا وحسب، بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا، وأغناها، وأقدمها، ومصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقافي، وأحد صورها الأكثر عمقاً وتكرار حدوث للآخر”. حيث أن الشرق ساعد على تحديد هوية أوروبا أو الغرب بوصفه “صورتها، وفكرتها، وشخصيتها، وتجربتها، المقابلة”.

فالاستشراق في نظره “أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي (أنطولوجي) ومعرفي(ابتسمولوجي) بين الشرق والغرب”. فالاستشراق ليس بمنأى عما يسميه دَنِس هَي، “فكرة أوروبا، وهو مفهوم جمعي يحدد هويتنا “نحن” الأوروبيين كنقيض “لأولئك” الذين ليسوا أوروبيين”، وهي فكرة كون الهوية الأوروبية متفوقة على الشعوب والثقافات غير الأوروبية.

ويعتبر إدوارد سعيد أن الاستشراق “ليس مجرد موضوع أو ميدان سياسي ينعكس بصورة سلبية في الثقافة، البحث، والمؤسسات؛ كما أنه ليس مجموعة كبيرة ومنتشرة من النصوص حول الشرق؛ كما أنه ليس معبّراً عن، وممثلاً لمؤامرة إمبريالية “غربية” شنيعة لإبقاء العالم “الشرقي” حيث هو. بل إنه، بالحري، توزيع للوعي الجغرا – سي (الجيو- بوليتيكي) إلى نصوص جمالية، وبحثية، واقتصادية، واجتماعية، وتاريخية، وفقه لغوية؛ وهو إحكام لا لتمييز جغرافي أساسي وحسب (العالم يتألف من نصفين غير متساويين، الشرق والغرب)، بل كذلك لسلسة كاملة من “المصالح” التي لا يقوم <الاستشراق> بخلقها فقط، بل بالمحافظة عليها ايضاً بوسائل كالاكتشاف البحثي، والاستبناء فقه اللغوي، والتحليل النفسي، والوصف الطبيعي والاجتماعي؛ وهو إرادة، بدلاً من كونه تعبيراً عن إرادة معينة أو نية كعينة لفهم ما هو، بوضوح، عالم مختلف (أو بديل وطارئ) والسيطرة عليه أحياناً والتلاعب به، بل حتى ضمّه..”.

في أعقاب الانتقادات العنيفة للاستشراق ثمة توجه لتغيير المصطلح وتسميته في الجامعات الغربية بالدراسات الإسلامية أو العلوم الإنسانية في آسيا وشمالي أفريقيا، واعتبار المستشرقين العلماء الخبراء في المجتمعات والثقافات الإسلامية تحديداً. أما التغير الآخر في مفهوم المستشرق فيتعلق بمجال التخصص. ففي السابق كان معظم المستشرقين علماء متخصصين في اللغات الشرقية. وكانت هذه طريقة صارمة في الدراسة. لكن خلال العقود القليلة الماضية بدأ الباحثون من فروع المعرفة الأخرى ينهمكون في البحث في الجماعات والثقافات الإسلامية، وبينهم مؤرخون إجتماعيون، وانثروبولوجيون، وسوسيولوجيون، ومتخصصون في الأدب والفنون والدين.

النقد الإسلاموي للاستشراق

أما النقد الأصولي الإسلاموي الموجّه ضد المستشرقين فيمكن وصفه بأنه انتقائي فهو يتهم معظم المستشرقين بأنهم معادون للإسلام ومشتركون في مؤامرة صهيونية لتشويه الإسلام وتضليل المسلمين، فينقل عبدالله التل، وهو أحد الكتاب الإسلاميين، عن “الصهيوني” صموئيل زويمر قوله للمستشرقين: “مهمّتكم أن تُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله، وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق، وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الاستعمار.. استمروا في أداء رسالتكم فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب”.

لكنه يعتبر أن المستشرقين أصناف فمنهم من كان منصفاً وموضوعياً أنصف الإســلام، ومنهم من اعتنقه عقيدة وديناً،ومن هؤلاء المستشرقين الذين سحروا بالشرق والحضارة الإسلامية مونتغمري وات وغوستاف لوبون والمستشرقة الألمانية زيغرد هونكه صاحبة كتاب “شمس الله تسطع على الغرب”، والشاعر الألماني غوته الذي دعي القرن التاسع عشر باسمه (قرن غوته)، والمستشرق “توماس أرنولد” صاحب كتاب “الدعوة إلى الإسلام” الذي يعتبر من أوثق المراجع في تاريخ التسامح الديني.

ويرى التل أن بعض المستشرقين كان مشوش الرؤية في بدء حياته الاستشراقية، ثم تراجع عن آرائه الخاطئة، مثل برناردشو، وإرنست رينان الذي طعن كثيراً في الإسلام ثم صحا ضميره وعقله في أُخرياته ليقول في إحدى تداعياته: “الإسلام دين الإنسان.. وكلما دخلت مسجداً هزني الخشوع وشعرت بالحسرة لأني لست مسلماً”. ويدخل في هذه الفئة، بحسب التل، الفيلسوف فولتير الذي أعلن توبته عما اقترف بحق الإسلام، واعترف بأنه كان ضحية الأفكار السائدة الخاطئة: “قد هدم محمد الضلال السائد في العالم لبلوغ الحقيقة، ولكن يبدو أنه يوجد دائماً من يعملون على استبقاء الباطل وحماية الخطأ!”.

ويتهم بعض الباحثين الإسلاميين المستشرقين بأنهم “يصطنعون في بحوثهم سمات العلم والموضوعية والبراهين، وهذا أخطر ما فيهم، ومن خطورتهم: التلطف في دس السموم مع التدرج، وذلك بعد منافقة القارئ بكلمات معسولة كي يَركَن إليهم… ومن وسائلهم: اللعب بالتاريخ، فيصححون الأخبار الكاذبة، ويطمسون الأخبار الصحيحة، ويضخمون الأخطاء الصغرى، وما أسهل تغيير مجرى التاريخ على قلم المؤرخ الكذوب!”.

ومن الأمثلة التي يذكرها الإسلاميون عن جهل بعض المستشرقين بالإسلام والقرآن واللغة العربية تفسير أحد المستشرقين للآية القرآنية: “وترى الملائكة حافّين من حول العرش” بقوله “أي من دون أحذية”. ويذهب بعض الناقدين الأصوليين للاستشراق إلى تعداد قائمة غير دقيقة تظهر الخلفية اليهودية والصهيونية لعدد من المستشرقين بينهم: “جولد تسيهر: يهودي مجري، كرس حياته للطعن في الإسلام ونبيه، ومرجليوث وهو يهودي إنجليزي، وزويمر:مبشر يهودي تظاهر بالمسيحية، اشتهر بحقده على الإسلام، ودوركايم يهودي، ولويس ماسينيون: مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية..، وبرنارد لويس: يهودي، يعرض الإسلام بطريقة ترعب جمهوره الغربي”. وتشمل القائمة المستشرقين هملتون جب ونيكلسون وآربري وفينسنك ودوزي وأرفنج ودرمنغهم ولودفيج لتصل إلى صاموئيل هانتنغتون صاحب نظرية “صراع الحضارات”، وبعض هؤلاء مسيحيون وليسوا يهوداً.

إنصاف الاستشراق

لا شك أن بعض المستشرقين قد طفت أحقادهم على كتبهم التي اتسمت بالكذب والافتراء واللاموضوعية. إذ قال برناردشو متأسفاً: “مضت على الغرب القرون وهو يقرأ كتباً ملأى بالأكاذيب على الإسلام”. وذكر أليكسي جورافيسكي أن الأغلبية المطلقة من المستشرقين “لم يتخلصوا من المواقف المعادية للإسلام”. ورأى توماس كارليل أن أقوال “أولئك السفهاء من المستشرقين في محمد، إنما هي نتائج جيل كفر، وعصر جحود وإلحاد، وهي دليل على خبث القلوب وفساد الضمائر، وموت الأرواح”.

وقامت بيانكا سكارسيا بتحليل عميق لهذه الفئة فقالت: “عمل الاستشراق لصالح الاستعمار بدلاً من إجراء التقارب بين الثقافتين. إن إنشاء هذا العلم لم يكن إلا من أجل تقديم أدوات للاختراق أكثر براعة، فهناك فعلاً عملية ثقافية مستترة ماكرة ومرائية، وهذا ما يفسر ريبة المسلمين حيال كل ما يقال عنهم في الغرب”(26). وقد شهد ليوبولد فايس بأن أبرز المستشرقين قد جعلوا من أنفسهم “فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام، وإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش”.

وفي مقابل هذا النقد القاسي للاستشراق والذي لا يميّز إلا نادراً بين مستشرق وآخر، ثمة باحثون عرب ومسلمون وغربيون ينصفون الاستشراق ويدافعون عنه باعتباره “شكل نافذة جيدة على الشرق، تم التعريف من خلالها، وطوال قرن ونصف القرن، بالعرب والإسلام، وحضارتهما، بطرائق موضوعية وودودة في أكثر الأحيان” على حد تعبير المستشرق الألماني فرتز شتبات.

ويضيف شتبات: “بعد تغير الظروف والمناهج في تلك الدراسات(الاستشراقية)؛ فإنه سيكون علينا النظر إليها من جانبين: جانب الجهود المبذولة في نشر النصوص العربية القديمة نشرات علمية، شكلت منهجاَ سار عليه في ما بعد المحققون والدارسون العرب. وجانب العروض الشاملة والمتخصصة للتاريخ السياسي والثقافي العربي والإسلامي، ودراسات التاريخ الديني، والنظام الديني، وتطورات الحضارة الإسلامية في عالم ما بعد العصور الكلاسيكية، وصولاً إلى نهايات الدولة العثمانية”.

ويثبت الدكتور رضوان السيّد في دراسته “المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصائر” – خلافاً لما ذهب إليه إدوارد سعيد – بأن الألمان كانوا يملكون رغبات استعمارية شرهة ومعلنة ما صارت فاعلة إلا بعد الوحدة الألمانية عام 1870م من جهة، وأن المستشرقين الألمان اتهموا من قبل نظرائهم الأوروبيين باتباع سياسات دولتهم ومحاباة العثمانيين.

لكنه مع ذلك ينصف الاستشراق عموماً والألماني منه خصوصاً بالإقرار بإنجازاته الضخمة خلال أكثر من قرن ونصف القرن من جانب، ومن جانب آخر يرفض منهج الرؤية لدى إدوارد سعيد، وهي الرؤية التي تفترض أن الاستشراق هو الذي صنع رؤية الغرب الاستعماري للشرق، كما أوردنا أعلاه في عرض رؤية إدوارد سعيد للاستشراق. إذ يرى السيّد أنه لا يمكن متابعة سعيد في تحديداته للمستشرقين ممن هم في “المؤسسة” الاستعمارية ولمن هم خارجها. كما يرفض السيّد رؤية الإسلاميين المتمركزة حول الهوية وضروراتها.

الحركة التصحيحية في الاستشراق

في منتصف سبعينيات القرن الماضي بدأت تظهر على ساحة الدراسات الاستشراقية – التي خَفَتَ نجمها في النصف الثاني من القرن العشرين- مدرسة جديدة قطعت أواصر صلتها بالاستشراق التقليدي، وثارت عليه ثورة عارمة على مستوى المنهج على الأقل. فاتسمت كتابات أصحابها بشكيَّة مطلقة تناولت كل الأسس العلمية والمنهجية والفيلولوجية والنقدية التاريخية التي اعتمدها الاستشراق التقليدي. ونظر أصحابها إلى تلك النقدية الجذرية على أنها الإجراء اللازم لإعادة الاستشراق إلى مساره الصحيح. وهي في ذلك لم تكن خارجة عن سياقها التاريخي الذي ازدهرت فيه الكتابات التفكيكية والنزعات المتنوعة لما بعد الحداثة(32).

وعلى الرغم من أن دوائر الاستشراق التقليدي رفضت هذه المدرسة وأهملتها باعتبارها إحدى فورات ما بعد الحداثة التي لن تلبث أن تنطفئ، حتى لا نكاد نجد نقداً مفصلاً لكتاباتها من المستشرقين التقليديين ( باستثناء نقد موجز لفان إس وسرجنت)؛ فإن أصحابها استمروا في العمل بذات الرؤية النقدية وبدأت تنتشر ببطء بين الباحثين الجدد وفي مختلف المراكز الغربية للاستشراق في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وأصبحت تعرف بالمدرسة التنقيحية (revisionism) أو النقدية الجذرية. أما في العالم العربي فلا نكاد نجد اهتماماً يذكر بكتابات هذه المدرسة، وهذا نتيجة عامة لتوقف الدراسات العربية عن الاستشراق، حيث لم يعتنَ كثيراً بدراسة هذه المدرسة النقدية (revisionism) والتي مضى على تكوينها نحو ربع قرن وأصبح لها تقاليد بحثية مختلفة عن تلك التي عرفها الاستشراقالتقليدي.

ويرى الدكتور رضوان السيّد أن طرائق النقديين والمراجعين الجذريين (revisionism) للاستشراق، تفكيكية وأنتروبولوجية تسعى لتحطيم الصورة السائدة في الدراسات العلمية الاستشراقية عن ماضي المسلمين وحاضرهم. ويرفض الموافقة على ذلك لأنها – على حد تعبيره – “تعني إلغاءً للذات واعترافاً بصدام الحضارات، والوقوف ضد أنفسنا وثقافتنا ومصالحنا”.

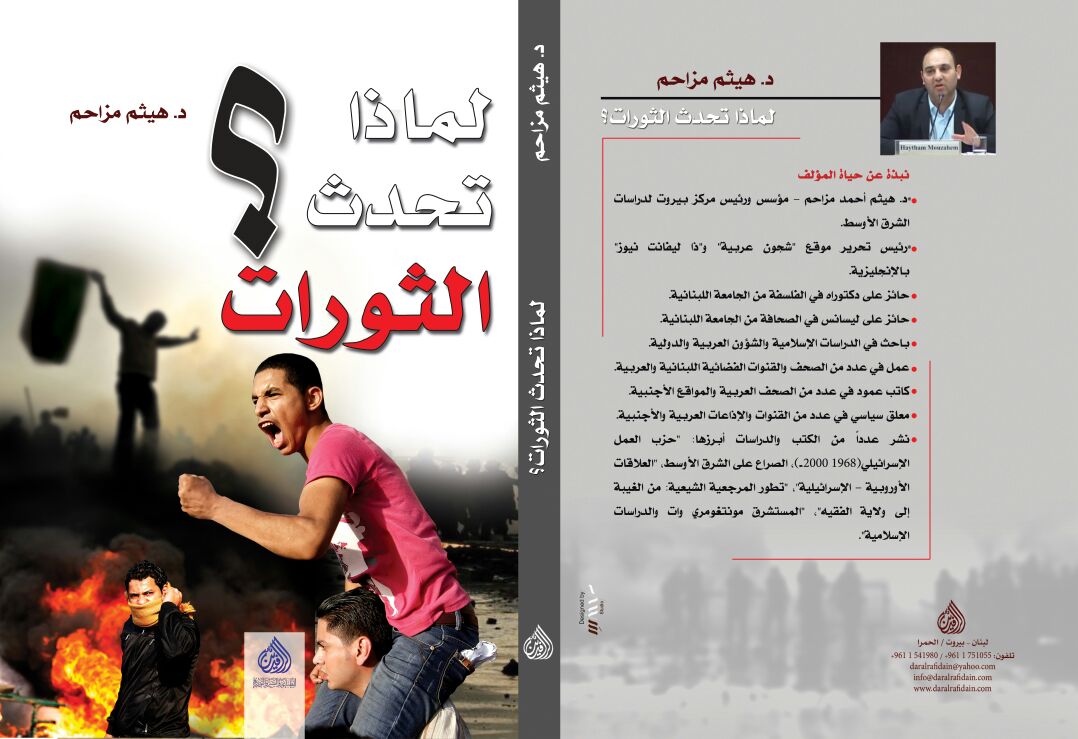

*رئيس مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط.